お出かけスポット検索

神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

条件を指定して絞り込み

-

海水浴スポットとして有名な由比ガ浜。今も多くの人でにぎわいますが、海水浴場としての歴史は明治時代にさかのぼります。砂浜が続く開けた海はゆっくりと眺めるだけでも大満足です。観光客の少ない早朝の海岸さんぽは、きらきらと光るきれいな空と波の音で一日のパワーチャージ ができます。 グラデーションがかった日の出の時間帯の空と海も心が洗われます。

-

子どもから大人までが、鎌倉の歴史的遺産・文化的遺産を学び、体験し、交流できる場として、平成 29 年 5 月にオープンした博物館施設です。世界的に著名な建築家ノーマン・フォスター氏が代表を務めるフォスター+パートナーズの設計による既存建築を活用しながら、鎌倉で発掘された出土品を中心に、原始・古代から近現代に至る鎌倉の歴史・文化を通史的に紹介しています。ジオラマ・プロジェクションマッピングやVRをはじめとする最新の映像展示により、初めて鎌倉を訪れる方も、楽しみながら鎌倉の歴史や文化を学んでいただけます。随所に施された特殊な建築資材や、中世の景観を彷彿とさせる庭園、高台からの海の眺望も見どころです。

-

新倉さんちの手づくりジャム鎌倉店 御成通りすぐ! 店内すべてのジャムの試食をご用意しています。地元食材を生かした無添加ジャムをお土産にどうぞ。鎌倉散策の際はぜひお立ち寄り下さい。

-

北条政子ゆかりの寺とされる安養院。政子は、源頼朝の菩提を弔うため笹目(鎌倉文学館一帯)に寺を建てましたが、1333年の鎌倉幕府滅亡とともに焼け落ちたため、この地に移されました。院号の「安養院」は政子の法名で、寺号の「長楽寺」は頼朝の法名です。現在はつつじの名所としても有名です。

-

「閻魔様の寺」円応寺は、建長二年(1250年)に造られた閻魔大王を本尊とするお寺です。円応寺の閻魔大王を中心とする十王は生前に罪を犯して地獄行きになったものがどのような裁きを受けるかが描かれています。

-

国指定史跡に指定されている仮粧坂は、鎌倉七口の1つで急峻な道が今も残る切通です。切通とは鎌倉と隣接地域との間の人の移動や物資の流通を盛んにするために、山や丘を切り開いて造られた道のことです。戦では切通を封鎖することで、鎌倉への敵の進入を防いだと考えられています。

-

相模湾や遠くに建長寺を眺望できます。

-

「多目的グラウンド」、「芝生の広場」、「築山のある広場」の3つのエリアに分かれている公園です。海を望ことができる公園のため、沖でウィンドサーフィンを楽しむ人たちを眺めながら、陽を浴びて日がな一日のんびりと過ごすことができます。

-

湖面に映る美しい自然 緑に包まれた癒しスポット鎌倉湖とも呼ばれる散在ガ池と、その周辺2.4kmの散策路。春には桜の名所としても知られ、池を眺めつつ静かにゆったりとお花見ができる穴場スポットです。見頃は例年4月上旬。対岸から見ると池が水鏡になり、一層美しく引き立ちます。例年12月中旬頃には散策コース「馬の背の小径」のモミジ類や、池の周囲の山が点々と色づきます。周辺では5~6月にケイワタバコやウツギ、アジサイ、6~7月にはハンゲショウやヤブミョウガなどのかわいらしい花も楽しめます。

-

三ノ鳥居をくぐり正面にみえる石造りの反橋を太鼓橋という。1182年の建立で、東西に分かれる源平池の中央にかかっている。

-

六国峠ハイキングコースの途中にある鎌倉市と横浜市の境目の広場です。

-

海を見下ろす絶景 良縁成就の寺として知られるパワースポット護摩修法が行われていたこの地に、三代執権北条泰時が1219年に建立しました。1333年新田義貞の鎌倉攻めで焼失し西ヶ谷に移りましたが、1688年に中興の祖・祐尊により元の地に再建されました。108段の階段を上った山上にあり、由比ヶ浜を一望する眺めは絶景。かつては鎌倉を守る要所であったことが偲ばれます。以前参道を彩っていたアジサイ200株は宮城県南三陸町に寄贈。現在は、50株ほどのアジサイが6月中旬頃に参道を彩ります。また、宮城県とのご縁で植えられた30株ほどの萩が9月に見頃を迎えます。境内では3月下旬に桜、6月上旬にはナツツバキが、7月中旬には大賀バスが花を咲かせます。

-

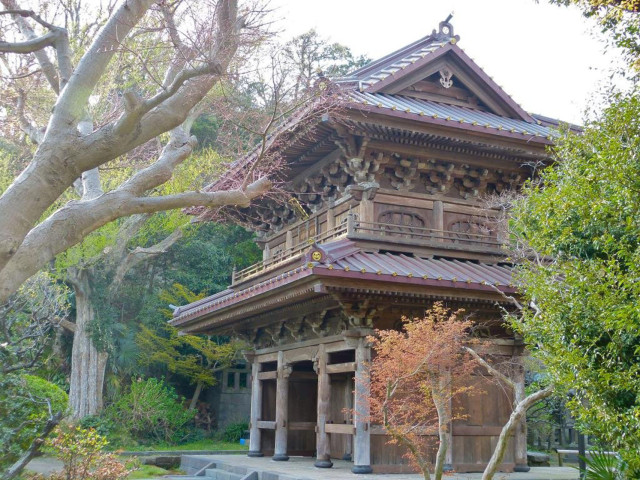

1636年創に建された英勝寺の境内には、創建当時から現存する建物が数多く残っており、すべて国の重要文化財に指定されています。

-

鎌倉市に位置するスポーツバイク専門店です。また、レンタルサイクルの用意もあります。

-

別名「かくれ銀杏」とも呼ばれ、三代将軍源実朝公がこの銀杏に隠れていた甥の公暁に殺されたと伝えられる。平成22年3月に倒伏したが、その後はひこばえが芽吹き若木が生長している。

-

鎌倉から藤沢方面へ通じる切通道で、中世のやぐらなどがあり、狭く急峻な古道の様子がよく残されています。

-

六国見山山腹にある公園です。展望広場からは鎌倉市街や相模湾のほか、富士山や伊豆大島が眺められることもあります。

-

和銅3年(710年)染谷太郎時忠が創建したとされる神社。源頼朝、政子、実朝も参詣したと言われています。

-

昭和45年(1970)日本の伝統文化「能楽」(ユネスコの世界無形文化遺産)の振興と普及を目的として神奈川県下の古都鎌倉、大仏近くに設立されました。 定期公演「能を知る会®」を開催する他、貸し舞台としての利用も可能です。能楽博物館として舞台・能面・能装束等を展示公開、新たに令和4年から和カフェを開業しています。

-

源氏池の中の島に鎮座しており、現在の御社殿は八幡宮御創建800年(昭和55年)に、文政年間の古図をもとに復元したものです。頼朝公の旗上げにちなみ、源氏の二引きの旗に願いをかける人が大勢います。

-

本宮からみて西北の後方に鎮座する。 承久の乱(1221)に際して配流され、ご不運に遭われた三上皇の御霊を慰める為宝治元年(1247)に奉祀された。 御祭神:後鳥羽上皇、土御門上皇、順徳上皇 例祭日:6月7日

-

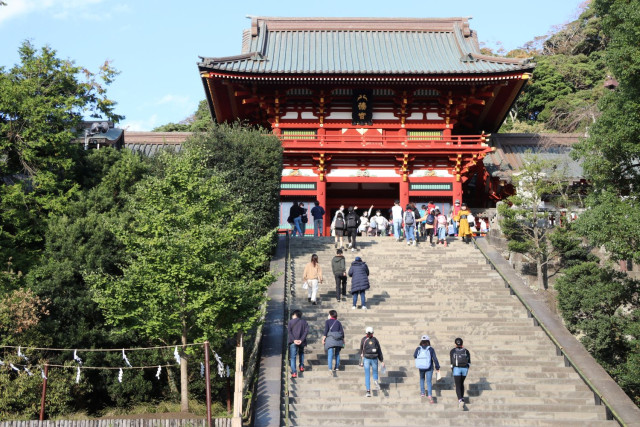

鶴岡八幡宮の入口に建てられているのが三ノ鳥居です。

-

1253年立教開宗後、日蓮聖人が鎌倉での布教を志し、庵を結ばれたところに当山は開創されました。かの有名な「立正安国論」が執筆されたご法窟(非公開)、暴徒に襲われ一時避難された南面窟、鎌倉での最初の夜を過ごされたという化生窟、硯水取り井戸などの宗教的・歴史的な面だけではなく、四季折々の花々や鎌倉の自然が残る境内、高台の富士見台からは眼下に鎌倉市内が広がり、由比ガ浜や稲村ケ崎、遠くには富士山や伊豆半島まで臨めます。

-

貝吹地蔵は、瑞泉寺裏山、天園ハイキングコース途中にございます。ハイキングコース入口よりお入り下さい。

-

禅宗寺院の仏像の制作のために奈良からきた慶派の仏師達、その末裔による鎌倉彫の店舗です。

-

鎌倉市最高峰で、横浜市栄区上郷町と接しています。(写真提供:photolibrary)

-

正式には下拝殿といい、本宮を下から拝する建物。各種祭典がここで執り行われる他、神前挙式や音楽・芸能の奉納も行われる。源義経公を慕う静御前が舞を舞ったのはあまりにも有名である。

-

築約30年の邸宅は、鎌倉大仏と長谷観音のほぼ中間地点にあります。格式ある塀と門扉に囲まれた400坪ほどの空間に、広い芝生の庭があります。日本文化の体験や会食、ガーデンパーティー等で利用できます。

-

東レ研究所前の直線道のけやき並木は、夏は新緑、秋は紅葉を楽しむことができます。

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)