東浦賀道【歴旅コラム】

幕末、外国船がしばしば来航するようになり、享保5年(1720)江戸湾防備のために伊豆下田から浦賀へ奉行所が移されると、江戸と浦賀間の人や馬の往来が盛んになったことから、三浦半島の浦賀にいたる保土ヶ谷宿側と戸塚宿側の東西2本の道が作られた。これが浦賀道で、東海道の脇街道である。

このうち、保土ヶ谷宿からの道が「東浦賀道」、戸塚宿からの道は「西浦賀道」といわれる。

西浦賀道は、『浦賀道見取絵図』が作成されていて公道とみなされている。一方、東浦賀道は山道・切通など険しい道が続き、正式な地図は残されていないが、横浜市金沢区には鎌倉時代から交通の要衝であった瀬戸神社があり、東海道へ通じる金沢道(保土ヶ谷道)、鎌倉・藤沢を経て大山道へ向かう六浦道(鎌倉道)、浦賀へ進む東浦賀道、房総から野島・瀬ケ崎・洲崎へ渡る海の街道の起点・中間点・終点となっている。

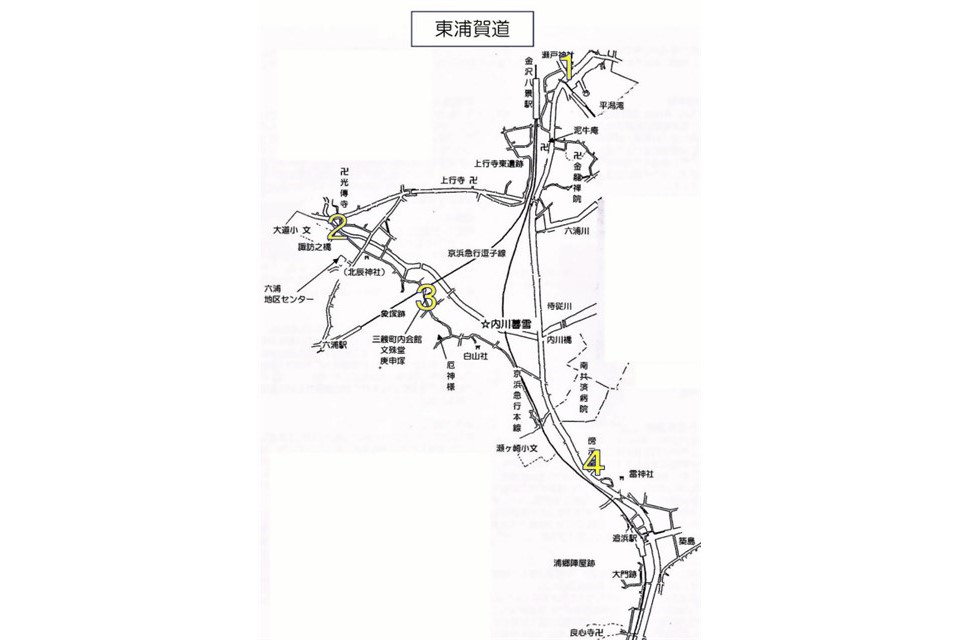

六浦(ここまで武蔵国)である横浜市金沢区内の東浦賀道の往時の様子を偲ぶ面影を、添付した「東浦賀道」に記載した。

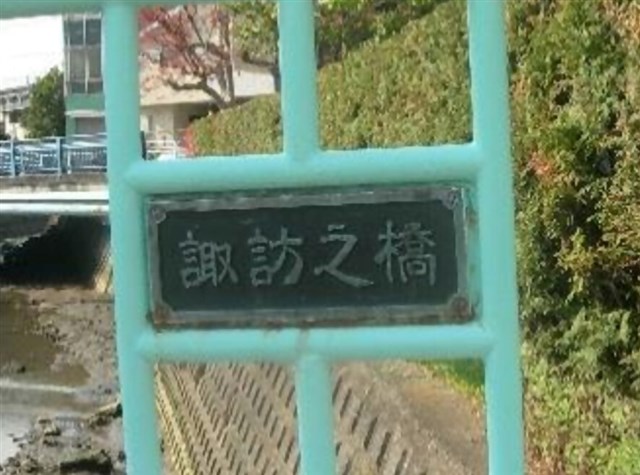

このうち、1は鎌倉時代から交通の要衝であった瀬戸神社、2は六浦道と東浦賀道の分岐点である侍従川にかかる諏訪之橋、3は三艘の唐船が寄港したことで地名となり、村境であった三艘庚申塔、そして 4は武蔵国と相模国の境の傍らの地蔵様が祀られていた傍示堂である。

【東浦賀道】

東の浦賀道は、保土ヶ谷宿(横浜市保土ケ谷区帷子町)から、浦賀(横須賀市浦賀)までの約32kmの街道である。東海道「保土ヶ谷宿」から六浦(ここまで武蔵国)を過ぎて相模国に入り、浦郷、十三峠を越えて、逸見、汐入、公郷、大津等を通って、矢の津坂から浦賀に入った。江戸からは17里半(約69km)である。こちらが「うらがみち」である。東浦賀道は、特に金沢から横須賀市内に至る道は山道が多く険しい。金沢からは、海路を利用する場合もしばしばあった。また、地図などもほとんど残されていない。明治以降の開発で途絶えてしまった箇所も多い。

【西浦賀道】

西の浦賀道は戸塚宿(横浜市戸塚区戸塚町)から、浦賀(横須賀市浦賀)までの約35kmの街道で、東海道の「戸塚宿」から鎌倉道に入り、鎌倉を経て葉山、木古庭、平作、衣笠、大津に至り東の浦賀道と合流するものである。江戸から浦賀まで20里(約79km)である。この道は古代の東海道と推定される。浦賀奉行が江戸への往復に利用するなど公道とみなされていて、東海道のように「うらがどう」と呼ばれていた。

.gif)

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)