お出かけスポット検索

神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

条件を指定して絞り込み

-

海を見下ろす絶景 良縁成就の寺として知られるパワースポット護摩修法が行われていたこの地に、三代執権北条泰時が1219年に建立しました。1333年新田義貞の鎌倉攻めで焼失し西ヶ谷に移りましたが、1688年に中興の祖・祐尊により元の地に再建されました。108段の階段を上った山上にあり、由比ヶ浜を一望する眺めは絶景。かつては鎌倉を守る要所であったことが偲ばれます。以前参道を彩っていたアジサイ200株は宮城県南三陸町に寄贈。現在は、50株ほどのアジサイが6月中旬頃に参道を彩ります。また、宮城県とのご縁で植えられた30株ほどの萩が9月に見頃を迎えます。境内では3月下旬に桜、6月上旬にはナツツバキが、7月中旬には大賀バスが花を咲かせます。

-

1590年豊臣秀吉が小田原城包囲に際し、その本陣として総石垣の城を築いたことから「石垣山」と呼ばれるようになりました。当時の面影を残す、国立公園区域及び国指定史跡です。

-

江の島に鎮座する三姉妹の女神様 3つの宮を参拝しよう湘南・江ノ島を代表する人気スポットのひとつ。芸道上達・金運アップなど様々なご利益があるといわれ、多くの人が参拝に訪れています。ご祭神は三姉妹の女神様。辺津宮(へつみや)、中津宮(なかつみや)、奥津宮(おくつみや)の3つの宮の総称です。それぞれ3姉妹の女神を祀り、更に日本三大弁財天と称される、八臂弁財天、妙音弁財天を祀っています。辺津宮ではまず「茅の輪」をくぐって心身を清らかに。「天女と五頭龍伝説」に由来した龍の銭洗で金銭を洗うと金運アップのご利益があると言われています。良縁成就を願う方は「むすびの樹」に絵馬をかけてはいかがでしょうか。中津宮は朱色の社殿が印象的で、格天井には花鳥画や彫刻が施され典雅な趣です。ここでは「水みくじ」が人気。水に浸すと文字が浮かびあがります。奥津宮は海を守る姉神様をお祀りしている宮。拝殿天井に描かれているのは「八方睨みの亀」で、どこから見ても、こちらを睨んでいるように見えます。

-

子之(ねの)神社の主祭神の大己貴命は、神話によると181人の御子をお儲けになられたと言う子福の神。 「関東最古 子授け子育ての神」といわれています。

-

1534年五穀豊穣を祈願し月読宮の分霊を勧請して創建しました。熊野・白山・日枝神社を合祀し柿生村の村社として麻生神社としたものの後年再び月読神社となりました。

-

横浜の総鎮守、天照大御神を御祭神とし、「関東のお伊勢さま」として知られています。

-

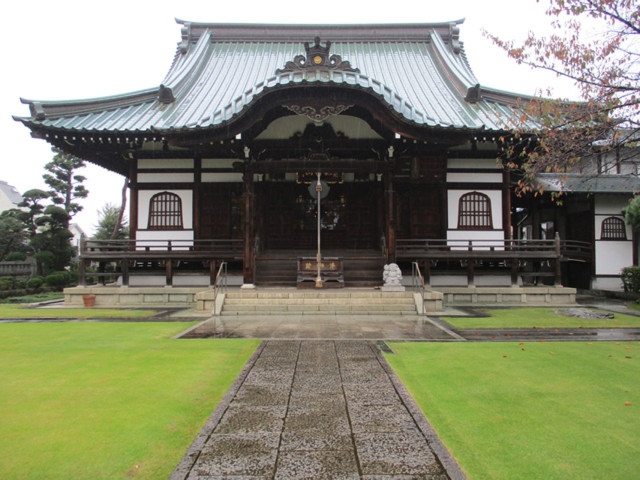

四季折々の風情を楽しめる金沢北条氏の菩提寺鎌倉市中心部まで車で30分、鎌倉時代に北条実時が建立した金沢北条氏の菩提寺です。本堂前の阿字池を中心とした境内に朱塗りの反橋と平橋が掛かる浄土式庭園が美しく、3月下旬~4月上旬の桜、5月上旬に見頃を迎える黄菖蒲、秋の紅葉と四季折々の景観が楽しめます。また、隣接している国宝称名寺聖教・金沢文庫文書を展示する中世歴史博物館神奈川県立金沢文庫があります。例年5月初めに境内で薪能が開演されます。

-

全通院勢至堂は、曹洞宗のお寺です。本尊の勢至菩薩は夢のお告げによって発掘されたとされており、江戸時代の寛永年間(1624~43)に建てられた本堂には寿老人が祀られています。

-

西暦700年の後半に現在の地に建立した大乗院は、滝行を行うことができるお寺です。 自己解放と自身の再生としての行、自然界と一体感を得ることができる滝行。 大乗院では、滝行をしたい人を対象に、僧侶が指導を行い、滝行を行っています。

-

小田原に生まれ、各地の農村復興に尽力した二宮尊徳を祀った社です。

-

縁結び・安産・子宝の神社として信仰されています。

-

逗子市にある、広大な自然に囲まれた天台宗のお寺です。

-

運慶が刻んだ、心に響く祈りの空間2025年9月1日より拝観を再開神奈川県横須賀市、三浦半島の静かな海と山に囲まれた芦名の地に、約830年の時を超えて受け継がれてきた古刹「浄楽寺」が佇みます。浄楽寺は、鎌倉時代の名仏師・運慶が若き日に手がけた阿弥陀三尊、不動明王、毘沙門天の五体の仏像を安置する由緒ある寺院。これらの仏像は国指定重要文化財であり、運慶作と確定された仏像群としては全国的にも非常に貴重な存在です。2025年9月より、収蔵庫の改修を経て、通年での常時拝観が可能となりました。仏像は、ろうそくの灯のもと静かに仏と向き合う「暗闇参り」や、副住職の案内による解説付き拝観など、心に深く響く体験として人気を集めています。また、多言語対応の音声ガイドも完備されており、海外からの参拝者にも対応しています。 さらに、浄楽寺では「本当の自分と向き合う」宿泊型体験「テンプルステイ KAN~観~」も開始。内観と決心をテーマに、古の武士たちが祈った空間で、静かに自分自身と対話するひとときをお過ごしいただけます。 心を癒し、祈りの本質に触れる場所──。 浄楽寺は、忙しい日常を離れ、本当の豊かさに気づく旅の目的地となることでしょう。

-

鶴岡八幡宮本宮の西側の小高い丘の上にある神社です。境内では一番古い室町期の御社殿で、商売繁昌等を願う多くの方々より奉納された赤い旗で囲まれています。

-

後醍醐天皇の皇子で、鎌倉幕府打倒に尽力した大塔宮護良親王(おおとうのみや・もりながしんのう)を祀る神社です。明治天皇は護良親王を顕彰すべく、明治二年(1869)親王薨去の地に神社を創建し、「鎌倉宮」と名付けられました。

-

二宮町の吾妻山公園にある神社です。日本武尊(やまとたけるのみこと)の東征の時、妻の弟橘媛命(おとたちばなひめのみこと)は、海の怒りを鎮め、夫の武運を祈るため海に身を投じました。吾妻神社は、海辺に流れ着いた弟橘媛命の櫛を吾妻山山頂に埋めた場所とされています。

-

座間八景の一つに選ばれた絶景ポイントがある神社古くから「相模の飯綱様」と親しまれ、もとは長野県の飯綱権神社が本社です。境内に続く座間公園は桜の名所で、大山・丹沢・箱根の山々を花越しに望められる絶景ポイントです。また、ペットの幸せを願う「ペット祈願」も行っています。

-

曹洞宗の大本山 歴史を物語る広大な名刹で禅の心に触れる曹洞宗には大本山が二つあります。一つが福井県にある永平寺、もう一つがここ、横浜市にある總持寺です。曹洞宗の二つある大本山のうちの一つ。かつては石川県にありましたが、明治時代の焼失を機に横浜市に移転。人種や性別、年齢や国籍を超え、座禅を通して一つになる「世界禅Challenge」のプロジェクトも行う国際的に開かれた禅苑です。約15万坪の広大な境内は自由参拝が可能。諸堂内も修行僧の説明を聞きながら拝観できます(要事前予約)。宝蔵館「嫡々庵」では寺所蔵の文化財を一般公開。絵画・彫刻・工芸・書跡・古文書と多岐にわたり、重要文化財をはじめ、宗教的・美術的・学術的に重要なものが多く含まれています。自由参加の「月例参禅会」や、毎月一回の「写経の会」もあります。心を落ち着かせて、自己と正面から向きったり、信仰を深めたりする時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

-

箱根の中でも最も古い温泉郷のひとつ、宮ノ下でお坊さんがつくる朝ごはんを日本有数の観光地である箱根。 その中腹地点である宮ノ下には凡そ450年の歴史がある古い禅寺があります。 そのお寺に斜向かいにある古民家を改装し、現役の僧侶がつくる精進料理の朝御飯が頂ける食堂になりました。 コースは1種類。色々な『縁』で手元に届いた焼物と、お坊さんの食器である『応量器』でゆっくりと朝ごはんをお楽しみください。 *基本的に朝8時からの予約制のみ。アレルギーや諸事情で時間をずらしたい場合には予約の際備考欄に記入が必要です。 予約サイト https://www.tablecheck.com/shops/saien/reserve

-

湯河原町にある神社。天智天皇の時代にこの地方が開拓された際、総鎮守として天照大神などが鎮座したと伝えられています。境内には、長寿長命の神、湯の産土神(うぶすながみ)が祀られています。五所神社の最大の見所は推定樹齢850年のご神木であり、その巨大さと天に向かって枝を広げる威容に圧倒されます。湯河原を訪れた際には、霊験あらたかな五所神社でパワーをもらってみてはいかがでしょうか。

-

神奈川県鎌倉市、大船駅西方にある大船観音寺は白くて巨大な観音像が目を引きます。観音像は昭和35年に完成し今や鎌倉市大船地区のシンボル的存在となっています。

-

「森戸の夕照」を望む、海辺のパワースポット夕景が素晴らしく「森戸の夕照」として「かながわの景勝50選」に選ばれています。古来よりお祓いの霊所とされ、鎌倉時代には「七瀬祓い・加持祈祷」が行われ災厄消除の重要な場所だったとされています。子宝の聖地としても信仰が篤く、全国より多くの参拝者が訪れます。

-

相模の国の六社のひとつ。例大祭や、浜降り、ぼんぼり祭等の祭事が行われます。隣接する八幡山公園は、平塚八景に選定され、県内でも数少ない明治時代に建築された洋風の建物があります。68年仁徳天皇創建とされる古社、鶴峯八幡宮として相模国の鎮地大社として崇敬されています。

-

長元3年(1030年)源頼義公が平忠常の乱を平定の折、石清水八幡宮を勧請したことに始まります。相模国茅ヶ崎の総社として開運、諸願成就等の御神徳により古より篤く崇められ、菅原道真公を合祀し合格学業成就の御利益があると言われています。

-

幽玄の美が趣深い「竹庭の寺」凛とした竹林と庭園が美しい鎌倉のお寺。敷地内の洞窟には開基である足利家時と自害した足利義久の墓があり、足利一族の悲劇を今に伝える荘厳な風情が漂います。青々と苔むした参道、山や川の様子を砂紋で表した枯山水、そして季節・天気・時間帯によって表情を変える竹の庭。幽玄の美を感じさせる空間です。「休耕庵」では竹林を見ながらお抹茶と干菓子をいただけます。風に揺らいだ竹の軋む音や岩場を流れる水音に耳を澄ませ、心静かなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。毎週日曜日の朝7:30から「日曜坐禅会」があり、予約不要でどなたでも参加できます。

-

寛徳元年(1044年)3月10日に本堂が建立され、開山された、横浜最古の寺です。現在の本堂は、明和3年(1766年)に智光上人により再建されたものです。本尊十一面観世音菩薩立像(ほんぞうじゅういちめんかんぜおんぼさつりつぞう)は大正4年(1915年)8月10日国宝に指定、昭和25年(1950年)8月29日 国指定重要文化財に指定されました。

-

一遍上人を宗祖とする時宗総本山の寺院。春と秋の開山忌や薄念仏会などさまざまな行事が年間を通じて行われています。東海道随一と謳われる木造本堂をはじめとした伽藍(平成27年(2015)に10棟が国の登録有形文化財に登録)や、樹齢700年と推定される境内中央の大イチョウ(市指定天然記念物)などを有する修行道場としても有名です。

-

曹洞宗のお寺です。本尊 釈迦牟尼仏。現座道場本尊 薬師瑠璃光如来。開創は 1403 年、現本堂は 1777 年の再建です。本堂内は畳が中心です。三方を山に囲まれた静かな環境で四季の味わいが得られます。

-

真言宗智山派の寺、西明寺は、龍宿山金剛院と号し、慈覚大師が創建したとも、北条時頼が中興したとも伝えられる名刹です。江戸時代には将軍家の崇敬を受け、川崎七福神のひとつ大黒天が祀られていることでも知られています。

-

鎌倉五山第五位の寺格を有する建長寺派の古刹で足利氏の菩提寺の一つ。境内は国指定史跡。喜泉庵(茶堂)では枯山水の庭を眺めながら抹茶を喫することができる。また、境内奥の石窯ガーデンテラスでは食事やイングリッシュガーデンも楽しめます。

-

興全寺(高座郡寒川町宮山1785)では、座禅体験が可能です。英語での対応も可能です。戦国時代末期に創建され、ご本尊は桃山時代の作です。境内には相模子安地蔵尊、とんがらし地蔵(別名いぼとり地蔵)、町指定重要文化財である宝篋印塔などがあります。

-

関東三大不動の一つで、「大山のお不動さん」として親しまれており、関東三十六不動の一番札所になっています。奈良東大寺の別当良弁僧正により755年開創。本尊鉄造の不動明王、二童子は国の重要文化財に指定されています。11月には門前の紅葉が色づき、ライトアップも行われ、昼間とは異なる雰囲気を楽しむことができます。

-

縁結びや厄除け祈願で知られる神社です。県指定無形民俗文化財「お馬流し」神事の展示館があります。

-

小田原を本拠に関東一円を支配した北条氏が、戦国時代の終わりに豊臣秀吉との小田原合戦に備えて構築した防御の跡。堀と土塁で城と城下町を周囲9㎞に渡り囲い、約3カ月に及び籠城し、対抗したが、18万ともいわれる豊臣軍に包囲され、降伏、開城した。現在でもこの総構の一部が残っており、実際にみることができる。

-

四季折々の花々と河童に心安らぐお寺「花のお寺」「河童のお寺」として親しまれる常泉寺。境内には一年中四季析々の花々が咲き誇ります。 特に春の「みつまた」と秋の「白い彼岸花」が有名。みつまたは3月上旬から中旬頃、彼岸花は9月中旬から下旬に見頃を迎えます。山内には大小合わせて約300体以上の河童さまがあちらこちらに配置され、花々とともに参拝者を楽しませています。

-

寒川支線跡に造られた緑道が一之宮緑道です。この緑道には、約200mにわたり寒川支線のレールが保存され、車輪も置かれており、特に鉄道ファンにとっては、たまらない観光地です。四季の花々や草木を楽しみながら、散策できる緑道です。

-

紅葉と五百羅漢像で人気のスポットで、紅葉を楽しむことができます。また、「東国花の寺百ヶ寺」に数えられる花の多い曹洞宗のお寺で、10月頃にはイワシャジンという紫色の花が美しく咲きます。美しく豊かな自然が広がる仙石の紅葉は、11月に入ると霧が降りることもあることから、草が色づくめずらしい草紅葉も見られます。木々だけでなく、ススキの草原も秋の景色が見ごろです。

-

創建は推古天皇の御代と伝えられ、大正9年(1920)年に鶴見神社と改称されました。「川崎・横浜間最古の神社」と言われています。

-

開創は白雉3年(652)、明光比丘尼が庵を建てたのが始まりとされています。大同3年(808)、弁通和尚が住職し天台宗福昌山明光寺と称して、以後474年に渡り天台宗寺院として伝承されました。弘安5年(1282)年9月17日、身延山より湯治のため常陸国加倉井(水戸市加倉井町)を目指された日蓮大聖人が、10日を経て瀬谷の地に着かれ明光寺に立ち寄られ御宿泊されました。 時の住職文教阿闍梨は、日蓮大聖人による一夜の教化を受けられ改宗し寺名を蓮昌山妙光寺と改称。正中2年(1325)鎌倉幕府の宗旨お改めにより、池上本門寺客末となり今日に至ります。瀬谷八福神 大黒尊天をお祀りしています。梵鐘(鎌倉時代)は、県重要文化財に指定されています。

423_観光資源.jpg)

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)