お出かけスポット検索

神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

条件を指定して絞り込み

-

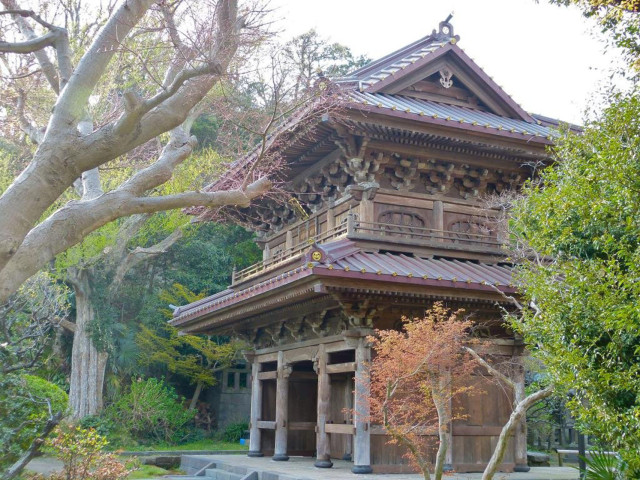

龍口寺は、1337年に建立された「日蓮宗」の寺院です。日蓮は国難を憂い、鎌倉幕府へ献策を行いましたが、幕府は日蓮を捕縛し、処刑場のあった龍ノ口に連行します。日蓮が斬首されようとした時、突然光が射し込み、斬首人の目をくらませます。この奇跡を恐れた幕府は、斬首を中止。この跡地に建てられたのが龍口寺です。

-

一遍上人を宗祖とする時宗総本山の寺院。春と秋の開山忌や薄念仏会などさまざまな行事が年間を通じて行われています。東海道随一と謳われる木造本堂をはじめとした伽藍(平成27年(2015)に10棟が国の登録有形文化財に登録)や、樹齢700年と推定される境内中央の大イチョウ(市指定天然記念物)などを有する修行道場としても有名です。

-

伝えでは源氏ゆかりの神社と言われています。初卯祭では的・弓矢・藁で大蛇を作り、歩射が行われます。例大祭では市の無形文化財に指定されている禰宜舞が披露されます。

-

1636年創に建された英勝寺の境内には、創建当時から現存する建物が数多く残っており、すべて国の重要文化財に指定されています。

-

一年中お花を楽しめる市民憩いの総合公園緑豊かな公園の中央エリアには多くのサクラが植栽され、3月下旬から4月上旬の開花時期には大勢の花見客でにぎわいます。園内ではほかにも、フジ棚や約110本のバラが植栽されたバラ園など四季折々の植物が楽しめます。バラの見頃は5月中旬から7月上旬と、10月中旬から11月中旬の年2回。遊具のあるチビッ子冒険広場や館址広場なども設けられ、市民の憩いの場として親しまれています。

-

1884年、川崎大師(厄除け大師)から分神された神社で、疫病除けの神が祀られています。(写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)

-

神奈川県小田原市にある東寺 真言密教のお寺で、小田原八福神の1つです。400年以上前に創建されたと言われています。

-

6月上旬~7月上旬にかけて自然発生のゲンジボタル・ヘイケボタルが飛び交う姿が見られることがあります。夜にホタルが飛び交う様は桃源郷を思わせます。

-

平安時代の記録に記されている古社(延喜式内社・相模國三宮)で、源頼朝や徳川歴代将軍の信仰の様子がうかがえます。近隣では縄文中期の環状配石が発掘されており、この周辺が聖地とされていたことがしのばれます。境内に設けられた三之宮郷土博物館には、関東最古と伝えられる木造「狛犬」などが所蔵されています。元宮(神社から徒歩7・8分)からは相模湾を一望することができます。

-

静寂に包まれた比企一族ゆかりの寺院開山は日蓮聖人、開基は比企能本(ひきよしもと)と伝えられる日蓮宗最古の寺院。鎌倉駅東口から徒歩約10分、豊かな自然と静寂に包まれた「比企谷(ひきがやつ)」の山腹に位置します。鮮やかな朱色と美しい彫刻が施された二天門には、仏教の守護神である四天王のうちの持国天と多聞天(毘沙門天)を安置。広い境内には日蓮聖人(祖師)を祀る「祖師堂」や日蓮像のほか、比企一族の墓、蛇苦止堂(じゃくしどう)などがあります。春には桜と海棠(かいどう)が可憐なピンク色の花を咲かせ、夏は鮮やかなオレンジ色のノウゼンカズラと、あふれんばかりの新緑に包まれます。秋にはイチョウやカエデが色づき、冬に雪が降ると水墨画のような趣ある雪景色が広がります。事前予約制で写経体験も可能。お香の香りに包まれる書院の一室で、心静かにやすらぎの時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

-

鳥居と桜が織りなす、春の絶景相模國一之宮として広く知られる寒川神社。全国唯一の八方除の守護神として約1600年の歴史を持ち、全国各地から多くの参拝者が訪れます。神社へ続く参道に咲き誇る桜並木は、3月下旬から4月上旬にかけてが見頃。一の鳥居から二の鳥居にかけて約100本のソメイヨシノが並び、その美しさは訪れる人々を魅了します。歴史ある神社の荘厳さと桜の美しさを体感できる寒川神社参道の桜並木で、ぜひ特別な時間を過ごしてみてください。

-

「大津の鎮守さま」として親しまれてきた諏訪神社は、天長元(西暦 824)年に信濃国一の宮である諏訪大社より御分霊を勧請したのがその嚆矢(こうし)とされています。関東大震災では神社の社殿が倒壊、周辺集落も甚大な被害を被りましたが、氏子中の篤い信仰心のもと、各集落の氏神様も合祀して、被災より わずか一年半後に大津総鎮守として再興を果たしています。氏子中九か所十神社の御祭神も合祀され、大津地区の団結の象徴となっています。令和6年(2024)には御鎮座千二百年の節目の佳年を迎えました。

-

毎年7月、2日間にわたり開催される貴船神社の祭礼は勇壮華麗な船祭りとして有名で、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

-

頼朝と文覚上人が建立し、鎌倉の外港として栄えた地に佇む古刹。ボケ封じ観音で知られ、室町時代の地蔵菩薩座像や横浜金沢七福神の一つ、大黒を祀っています。牡丹の寺としても有名です。

-

麻生不動院の正式名称は「明王山不動院般若坊」(みょうおうざん・ふどういん・はんにゃぼう)といいます。無病息災や家内安全を願うダルマ市が有名です。

-

天慶4年(941)の創建といわれ、早良親王(桓武天王の同母弟)と、鎌倉権五郎景政を合祀しています。災難除け、学業成就、合格祈願、書道上達のご利益があると言われています。

-

松原神社は、小田原北条氏(戦国時代)以降、歴代城主が崇敬してきた小田原の総鎮守とされています。

-

鶴岡八幡宮の入口に建てられているのが三ノ鳥居です。

-

歴史ファンから子連れファミリーまで、何通りもの楽しみ方がある公園歴史ファンは小田原城を、カメラファンは庭園散策を、子連れファミリーは遊園地を。多彩な楽しみのある城址公園です。歴史ファンは馬出門、銅門、常盤木門を通って本丸、天守閣へ。天守閣には小田原城の歴史を感じさせる展示の数々があります。5Fの展望デッキからの眺めは絶景!「常盤木門SAMURAI館」には甲冑や刀剣など武具の展示や武士の世界観を表現したプロジェクションマッピングがあり、「小田原城NINJA館」では戦国時代に北条氏を陰で支えたと言われる風魔忍者の存在を体験しながら学べます。カメラファンは花暦をチェック。桜や紅葉はもちろんのこと、1~2月の梅、3~4月の桜、4〜5月の藤・ツツジ、5〜6月の花菖蒲・紫陽花、7~8月の蓮など、園内にはカメラに収めたくなる四季折々の風景が展開。「お堀端通り」は、朱塗りの橋があり、桜・紅葉の並木越しに白い天守閣を望める写真映えスポットです。小さな子どもと一緒なら「こども遊園地」へ。豆汽車やバッテリーカーなどの遊具があります。常盤木門1階で着付け体験をするのもおすすめ。甲冑・打掛・忍者衣装の貸出をしています。武士・お姫様・忍者に変身し、小田原城をバックに撮影すれば記念の1枚に。

-

北条宗政の妻と子の師時が1281年(弘安4)ごろに建てたようです。この寺には、鎌倉十井の一つ「甘露ノ井」があります。豊かな緑におおわれた境内は、国の史跡に指定されています。

-

神奈川県小田原市にある曹洞宗のお寺で、小田原八福神の1つです。

-

江戸時代、三の丸には重臣の屋敷や藩の施設が置かれ、二の丸・御用米曲輪・南曲輪を大きく取り囲むように配置されていました。この三の丸には4つの出入り口が設けられており、そのうち、東の大手口、北の幸田口、南の箱根口は、堅牢な石垣で固めた桝形門となっていました。江戸時代初期の小田原城の大手口は箱根口でしたが、稲葉氏の時代に江戸に向く現在の場所に移されています。大手門跡の石垣の上には、大正時代に移設された時の鐘があり(現在の鐘は昭和28年製)、午前6時と午後6時に鐘を打ち、市民に時を知らせています。

-

藤沢市に位置する浄土真宗本願寺派(西本願寺)のお寺です。山門を入ってすぐ左の墓所に、旅籠屋を営んでいた小松屋源蔵の墓があり、それを囲むように旅籠に売られてきた飯盛女を手厚く葬った墓があります。(写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)

-

平安時代鎮座。北野天満宮、太宰府天満宮と併せ日本三古天神とも称されます。御祭神である菅原道真公が学問に秀でていたことから、学業成就や受験合格の祈願社で賑わい、昭和平成に活躍した「漫画集団」に縁深い二つの筆塚も有名です。

-

「閻魔様の寺」円応寺は、建長二年(1250年)に造られた閻魔大王を本尊とするお寺です。円応寺の閻魔大王を中心とする十王は生前に罪を犯して地獄行きになったものがどのような裁きを受けるかが描かれています。

-

鎌倉五山の第五位にあたる浄妙寺は、臨済宗 建長寺派の仏教寺院。境内にある喜泉庵では、枯山水の美しい庭園を眺めながら抹茶を味わうことができます。

-

三浦七福神の一つ長安寿老人が祀られており、海上安全の守護神とされています。

-

独立峰「城山」を改造した山城で、戦国時代に、西方に対する境目の城として小田原北条氏の有力支城でした。現在はほぼ全域が県立公園となっており、遊歩道や登山道が整備されてだれでも気軽に歴史と自然を楽しむことができます。

-

徳常院は城下町・小田原とともに歩んできた歴史の深い寺院です。境内には小田原の大仏として有名な「延命地蔵菩薩」が祀られています。

-

江の島道から民家の軒をぬって石段を左に昇った場所に白山神社はあります。(写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)

-

藤沢市に位置する時宗の寺院です。眞徳寺の本堂天井には、当寺住職でもあった画家「吉川清(喜善師)」作の花鳥が描かれています。(写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)

-

豊臣秀吉による小田原攻めに対して北条氏が築いた総構の一部です。小田原城総構の中でも低地部にある遺跡として、貴重なものです。土塁の外側には渋取川を配し、堀としていました。

-

20穴以上からなる大磯町で一番有名な横穴墓群で県指定史跡です。平面形態は、方形・逆台形・フラスコ形・羽子板形などさまざまであり、変化に富んでいます。天井形態は2基(家形・ドーム形)以外はアーチ形。湘南平への自然道に面しています。

-

南湖院は、旧結核療養施設として明治期から本市の発展に大きな影響を与えた施設で、その価値を後世に残すため一部を「太陽の郷庭園」として一般公開しています。明治時代の木造の洋風建築や、噴水のある丸池も情緒のある景色ですが、庭園の西側から見える富士山の景色は「関東の富士見百景」に選定されるほどの美しさです。晴れた日に景色を楽しみながらゆったりと散策するのがおすすめです。

-

1191年、源頼朝により創建されたと言われる歴史ある神社です。

-

蟠龍山洞昌院は、別名公所寺(ぐぞじ)と言われており、「公所」とはこの辺りの地名、政治を行った役所のことです。室町時代、関東一円の政治を司っていた関東管領上杉氏が祈願寺としたためその名があります。

-

古墳時代の横穴墓群で、現在確認できるのは 5 基ほどです。

-

元歴元年(1184年)に開かれた高野山真言宗のお寺で、本尊は不動明王です。神仏分離により、別当を務めていた白旗神社の境内より、現在地に移転しました。源義経公の位牌(前面には白旗大明神と書かれている。)を安置しています。

-

小田原城を中心に配された小田原七福神の1つです。周囲にはいくつかの寺院が点在しているので、小田原の歴史的散策を楽しむことができます。

.jpg)

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)