お出かけスポット検索

神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

条件を指定して絞り込み

-

関東圏とは思えないほどの大自然と穏やかな湾。

マリンリゾートとして理想的な環境に恵まれた「リビエラシーボニアマリーナ」は、

プロ志向のヨットマンをはじめ、海の楽しみを追求する多くの人々に愛されています。

近未来的なデザインの海のグランピングホテルSPACE KEY POINTやオーシャンビューのレストランは一般の方もご利用いただけます。 -

夢未市は、厚木市・清川村で生産された新鮮で安全・安心な農畜産物が買えるJAあつぎのファーマーズマーケット。野菜や肉をはじめ、手作りの加工品や手芸品、野菜や花の苗など、さまざまな商品を販売しています。

-

白笹稲荷神社は、関東三大稲荷の一つといわれています。境内には、一貫田湧水という湧水地やヒカリモの池があります。拝殿の天井には龍神や宝づくしの図が描かれていて、無料で拝観できます。2月初午の日には多くの参拝者でにぎわいます。定期的に骨董市を開催しています。

-

切り立った崖のウミウ繁殖地を望む展望台です。公園一帯は、自然植生を保存した緑と、太平洋の怒涛によって刻まれた岩礁が美しく、房総半島をはじめ、相模湾・伊豆大島・伊豆半島・富士箱根連山、丹沢山塊が眺望できます。

-

-

和銅3年(710年)染谷太郎時忠が創建したとされる神社。源頼朝、政子、実朝も参詣したと言われています。

-

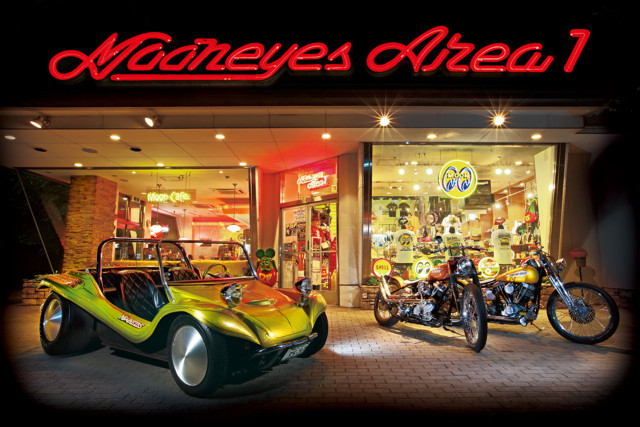

本牧横浜にて、カーライフとサザンカリフォルニアスタイルをサポート。オートパーツ以外にもオリジナルのウェアやノベルティアイテムも充実。60sスタイルのカフェも併設しています。

-

天保年間(1830年頃)から受け継がれてきた相模原市の伝統行事の一つで、日本一の大きさを誇る八間凧は、約14.5メートル四方、約950kgにもなります。骨組みとなる竹の切り出しから題字書きまで、全て人の手で行われる制作過程も見どころの一つです。 展示室では、相模の大凧の映像を自由に視聴できます。

-

16.2ヘクタールある園内には、山の尾根に沿う全長1.5kmの自然散策路、遊具のある冒険広場、湧水でできた川名大池があります。ハイキングコースにもなる自然散策路ではヤマユリなどの自生植物を、川名大池ではカワセミやアオサギなどの野鳥の観察を、湿性地では湿生植物を見ることができます。池のほとりには江戸時代の古民家(旧小池邸)があります。

-

鎌倉時代の名将、新田(源)義貞を祀る神社です。

-

東京湾や房総半島への眺望が開けた園地で、海の自然や照葉樹林を中心とした広大な敷地内には希少植物も自生している昆虫や生き物も多く生息する山の自然も魅力的な自然環境が保全されています。また日本初の洋式灯台や明治からの砲台遺跡、旧火薬庫なども多数存在する歴史的にも魅力のある公園です。

-

眞宗寺は浄土真宗本願寺派の寺院です。境内正面にはギリシャ神殿風の本堂、高台には黄金に輝く川崎大佛合祀墓があります。そして右手丘陵の中腹には鐘楼堂、池田満寿夫画伯の遺作となった梵鐘「しあわせの鐘」があります。

-

亀井六郎の館跡があり、その子孫は昭和初期までここに居を構え暮らしていたといわれる場所です。

-

吉沢地区の鎮守として知られています。

上吉沢の八剱神社には大ケヤキがあり、下吉沢にある八剱神社の木造不動明王像「かんまん不動」は国指定重要文化財に指定されています。 -

小田原ブルーウェイブリッジは小田原港の真上に架かる橋で、下を通る船の航路を確保するためにエクストラドーズドという特殊な技術を駆使して建設されました。

-

江ノ島駅は民間鉄道会社である江ノ島電鉄が運営する駅です。

-

1999年 桜本商店街に設置された九福神像・その中には以前より地元で親しまれていた招き猫や「九ちゃん」の愛称の元気な少年を模した像があります。

あらゆる願いを上向きにするということで、像はみんな上を向いて立っています。

「上を向いて歩こう」の楽曲で有名な坂本九さんは川崎区の出身です。 -

JAさがみの直売所です。寒川を中心に、茅ヶ崎市、藤沢市、海老名市などの農家が愛情込めて育てた、安全・安心そして新鮮な農畜産物が並びます。野菜以外にも、切り花や鉢花が充実しています。

他にも寒川町内では、花(スイートピー、シクラメン、カーネーション等)や果物(梨、メロン等)の生産者の直売所があり、新鮮な果物・花を購入いただけます。 -

舟地蔵伝説という言い伝えがあります。北条氏が大庭城を攻撃した際、周辺の沼地を干上がらせるための方法を教えてくれた老婆を殺してしまったというお話で、この老婆を哀れんだ人々が作ったのが舟地蔵と言われています。(写真提供:photolibrary)

-

昭和音楽大学構内にありながら、広く芸術発信箇所として機能するテアトロ・ジーリオ・ショウワ。ヨーロッパの伝統と、最新鋭の舞台機構とが調和した本格的な総合劇場です。 この劇場は、美しく自然な音響、そして舞台と客席との一体感を大切に設計されました。

-

平塚八幡宮の森とともに中心市街地のオアシスとなっており、桜、バラ、アジサイ、ハギなどの四季折々の花木が楽しめます。広い園内には平和の慰霊塔や戦災復興事業完成記念碑、八幡山の洋館があり、夜照明が入ると、公園全体が夜の街に浮かび上がります。

-

かつての炭問屋、藤屋の跡地です。江戸時代、周辺農家で焼かれた炭は黒川炭と呼ばれ、江戸に出荷されていました。当時、木炭の輸送は水上輸送が主流でしたが、黒川炭は江戸に近いため、仲買問屋を通じて、江戸に陸送されていました。

-

元豪商の政治家、内務大臣・安達謙蔵氏により、1933(昭和8)年に国民精神修養の場として建造されました。現在は郷土資料館として使用されています。

-

国道1号の箱根への玄関口に架かるコンクリートアーチ橋です。

-

神奈川県西部 自然豊かな山北町にある禅宗のお寺です。

「山寺で学ぼう」として、坐禅会、写経会、お茶を愉しむ「喫茶去」が毎月第一土曜日に開かれています。 -

江戸時代、三の丸には重臣の屋敷や藩の施設が置かれ、二の丸・御用米曲輪・南曲輪を大きく取り囲むように配置されていました。この三の丸には4つの出入り口が設けられており、そのうち、東の大手口、北の幸田口、南の箱根口は、堅牢な石垣で固めた桝形門となっていました。江戸時代初期の小田原城の大手口は箱根口でしたが、稲葉氏の時代に江戸に向く現在の場所に移されています。大手門跡の石垣の上には、大正時代に移設された時の鐘があり(現在の鐘は昭和28年製)、午前6時と午後6時に鐘を打ち、市民に時を知らせています。

-

約700年前、鎌倉時代から室町時代前期にかけて数多くの石仏や石塔が造られました。これら石仏・石塔の多くは、中世の地蔵信仰を物語る遺物として国の重要文化財に指定され、また、周辺一帯も同様に国の史跡に指定されています。(写真提供:photolibrary)

-

藤沢市にある浄土宗のお寺です。本尊の阿弥陀如来は市の重要文化財です。また、墓所を包むようにひろがる約7900㎡の静かな寺林も、天然記念物として市の指定を受けています。(写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)

-

富士塚跡は高台に位置しているため、富士山を中心に、右は大山、丹沢山塊、左に箱根連山が一望できます。

-

鶴岡八幡宮本宮の西側の小高い丘の上にある神社です。境内では一番古い室町期の御社殿で、商売繁昌等を願う多くの方々より奉納された赤い旗で囲まれています。

-

横浜駅東口から国指定名勝の日本庭園「三溪園」を約35分間で結ぶバス。「桜木町駅前」や「中華街入口」にも停車します。

-

二宮町に生まれ育った画家「二見利節(ふたみとしとき)」の作品や資料を収蔵、展示しています。二宮町の観光の中心となっている「吾妻山公園」の西に位置し、緑豊かな自然との調和の中で芸術に親しみ、その中で新しい発見や感動を提供しています。

-

小字でいう宮根(みやね)にあり、一色の氏神。大日霊貴命(おおひるめのみこと)をまつっています。例祭日は7月15日・16日。戦前は毎月1日・15日に、平和と氏子の健康、出征兵士の武運長久を祈る祈願祭が行われ、住民や近郷からの参拝者も多かったとされています。

-

2014年3月にリニューアル・オープン。児童養護施設「エリザベス・サンダース・ホーム」創立の故澤田美喜(三菱財閥を創業した岩崎弥太郎の孫)を記念する資料館で、隠れキリシタン史料などを展示しています。

-

明治初期から地芝居として、農家の人々により演じられていたと言われている、旧藤野町の村歌舞伎。戦後、だんだんと衰退し、演じられることも少なくなってきました。今から約25年前に、この村歌舞伎の伝承を目的に、藤野地区住民によって毎年公演されるようになりました。伝統的な歌舞伎を演じる役者の大半は子供たちで、年配の先輩役者に難しい歌舞伎のセリフを教えて貰ったりと伝統文化を継承しています。

-

「足柄山の金太郎伝説」は、全国的に有名です。平安時代にこの地蔵堂地区にいた四万長者と呼ばれたお金持ちの娘が生んだ赤ちゃんが金太郎とされ、そのお屋敷跡が今でも金太郎の生家と伝わっています。さらに長者屋敷跡前の水田にある「たいこ石」「かぶと石」という巨石は、幼い金太郎がよじ登ったりして遊んだと云われ伝説とともに大切に残されています。

-

東海道宿場町に置かれた高級旅館で、参勤交代の大名のほか、公家、公用の幕府役人などが宿泊したのが「本陣」と呼ばれる大旅館です。

平塚宿本陣は、建坪163坪で座敷数が20あり、門・玄関・上段の間が取り付けられていたと言われています。 -

鎌倉時代の曽我十郎・五郎の兄弟による父の敵討ちの様子を描き、日本三大敵討ちとしても知られる「曽我物語」。そのヒロインである「虎女」は大磯で暮らしたと言われ、「化粧をする際に使用した井戸」と言われているのがこの化粧井戸です。

1380①_観光資源.jpg)

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)