お出かけスポット検索

神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

条件を指定して絞り込み

-

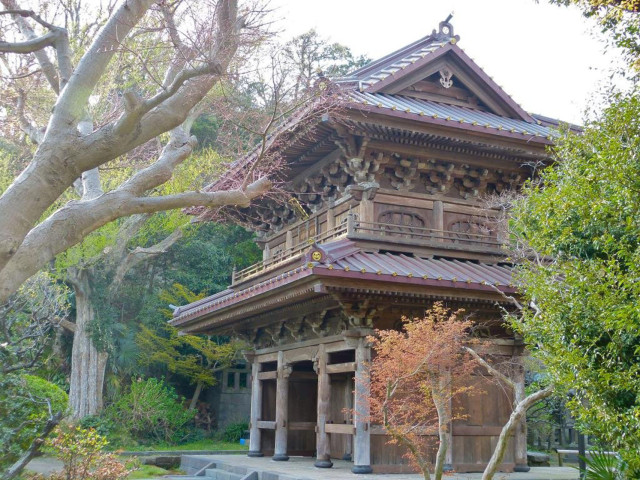

鎌倉幕府の執権であった北条時頼と北条長時によって創建され、長時から始まる赤橋流北条氏の庇護のもと、諸宗兼学の学問寺として発展しました。鎌倉幕府滅亡後は足利尊氏が一時蟄居していた場所としても知られ、その後の関東公方の足利氏とも深い関係を築きました。国重文の阿弥陀三尊像をはじめとする多くの文化財を擁し、境内全域は国史跡に指定されています。

-

国道134号は神奈川県横須賀市から同県中郡大磯町に至る一般国道で、湘南海岸や富士山を眺めることができるスポットです。

-

藤沢市に位置する日蓮宗の寺院です。永正元年(1504)創立の寺院で、墓地の一角には本陣職を務めた蒔田家の墓が往時の隆盛を偲ぶように立っています。(写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)

-

北鎌倉の浄智寺谷戸にある、1934年築の本格茶室。8畳と4畳の茶室がある「常安軒」と、世界最小サイズの2畳弱の茅葺きの茶室「夢窓庵」があります。通常は非公開。月一回、お抹茶と上生菓子をお出しする茶室公開イベントがあり、この日はご自由に見学していただけます(予約制)。各種茶会や、茶道初心者のための体験会、和のお稽古など、ホームページやSNSでお知らせしています。少人数での茶道体験やインバウンド茶会などのご相談にも応じます。

-

公園管理事務所のあるサーフビレッジ、潮風の広場、水の広場、ちびっこ広場、ヤシと芝生広場、多目的広場など、海とのふれあいと理解を深める場として、またビーチスポーツやライフセービング活動等の活動支援、そして一般来園者の利用拠点として開放しています。

-

江の島道から民家の軒をぬって石段を左に昇った場所に白山神社はあります。(写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)

-

きものの構造の解説や、きものの特徴的な洗い方「洗い張り」を実際に見ていただき、洗い張りの一部を体験していただけます。

-

国指定の重要文化財「一条恵観山荘」を囲むように現代数寄屋建築の建物とともに配置された庭園はアジサイや紅葉、そして赤松や苔が息づく空間です。すぐ隣を流れる滑川のせせらぎや野鳥たちのさえずりにより、日本の四季を五感で堪能できる回遊式の日本庭園です。園内には喫茶も併設しており、季節の和菓子が愉しめます。定期的に重要文化財の建物内部見学会も開催しております(事前要予約、HPをご確認ください)

-

「とれたての新鮮でみずみずしい農産物が集まる、生産者と消費者の交流の場」をイメージした施設。地産地消を目指し、採れたての新鮮な野菜を提供しています。施設内では、出荷者の方が青いキャップをかぶっています。

-

パイロットコーポレーションでは、大正15年(1926年)より、日本が世界に誇る伝統工芸のひとつ、蒔絵を施した高級万年筆を欧米で展開。後に人間国宝となる蒔絵師・松田権六氏を中心とした蒔絵師グループ「國光會(こっこうかい)」を結成し、日本古来の蒔絵の技をおよそ100年にわたり守り続けています。旧第二海軍火薬廠として使用されていた平塚近代史の遺構である大正時代に建てられた煉瓦造りの建物を改装し、蒔絵万年筆の歴史と漆芸作品を展示しています。事前予約制:電話:0463-35-7069(平日10:00~16:00)

-

肥料、農薬を使わない自然力畑の土は「安心・安全」。赤ちゃんから大人まで楽しめる色々な体験をご提案いたします。年間を通じて季節ごとの自然を満喫し、「食べるもの」を作る責任、やりがい、喜びを学ぶプログラムは大変好評です。絵本を使ったアプローチは興味、関心を深めることに繋がります。

-

平成元年(1989)3月、相模線西寒川駅跡地を整備して開園しました。西寒川支線の線路跡を利用した一之宮緑道の終点にあたります。広場内に八角形の噴水が作られたため、「八角広場」と命名されました。広場には、旧大山街道の「田村の渡し」の様子(江戸時代)をあらわした双六の碑が建っています。

-

湖面に映る美しい自然 緑に包まれた癒しスポット鎌倉湖とも呼ばれる散在ガ池と、その周辺2.4kmの散策路。春には桜の名所としても知られ、池を眺めつつ静かにゆったりとお花見ができる穴場スポットです。見頃は例年4月上旬。対岸から見ると池が水鏡になり、一層美しく引き立ちます。例年12月中旬頃には散策コース「馬の背の小径」のモミジ類や、池の周囲の山が点々と色づきます。周辺では5~6月にケイワタバコやウツギ、アジサイ、6~7月にはハンゲショウやヤブミョウガなどのかわいらしい花も楽しめます。

-

プロバスケットボールリーグのBリーグをはじめ、武道の全国レベルの大会から、個人利用まで幅広く利用されています。

-

江の島に残る「天女と五頭龍」の恋物語にちなんで造られたもので、その伝説にあやかろうと多くの若者やカップルが訪れて鐘を鳴らしています。また、鐘の下のフェンスには恋人達によってかけられた南京錠がたくさんあり、眺望もすばらしく晴れた日には伊豆大島が望めます。

-

円覚寺境内にある円覚寺の塔頭寺院です。(写真提供:photolibrary)

-

土屋地区の土屋ざる菊園は、10月下旬から11月中旬まで見頃を迎えます。

-

平塚市にある漁港です。近くに併設する平塚漁港の食堂では、地元で獲れた新鮮な海鮮を堪能できます。

-

「多目的グラウンド」、「芝生の広場」、「築山のある広場」の3つのエリアに分かれている公園です。海を望ことができる公園のため、沖でウィンドサーフィンを楽しむ人たちを眺めながら、陽を浴びて日がな一日のんびりと過ごすことができます。

-

町内の神輿が集結する「さむかわ神輿まつり」や、山の日に開催される「さむかわ夏祭」など、様々なイベントが行われている公園です。クリスマスが近くなると、寒川駅前公園にはイルミネーションが点灯し、寒い冬を温かい光が飾ります。

-

およそ20,000株ともいわれるいろいろな色のヒガンバナが、大きく分けて2か所に植えられています。

-

明治時代に三井財閥当主が別荘を構えていたこの土地には、全国の有名な古寺社の古材を用いて建てられた「城山荘」を始めとして、日本庭園、国宝の茶室などが点在していました。今では、豊かな自然や文化に囲まれた公園として整備されており、やすらぎ、憩いの場として多くの人に親しまれています。

-

家族で訪れるのに最適!遠浅の材木座海水浴場!鎌倉の海水浴場で最も東に位置する材木座海水浴場は、海岸の遠方まで水深が浅い遠浅の海岸として知られています。遠浅であることにより、お子様が沖の方へ向かっても、急に深くなって足を取られる心配は低いので、お子様連れのご家族に最適の海水浴場となっています。

-

源頼朝墓と伝わる石塔があり、かつて頼朝を弔った法華堂(墳墓堂)の跡地と推定されています。付近には北条義時を弔った法華堂の遺構も確認されており、合わせて国指定史跡に指定されています。

-

藤沢市ふじさわ宿交流館では、東海道五十三次や藤沢宿に関する資料の展示やご案内、講座等のイベントも開催しています。藤沢宿は江戸時代に整備された東海道の宿場町です。日本橋から数えて 6 番目の宿場町に位置し、その範囲は遊行寺坂の江戸方見付から京方見付までの間の12里17間(約 1340m)です。時宗総本山である遊行寺を中心に、周辺には往時の面影をしのぶ社寺が多く残されています。また、明治期になると旧藤沢宿地区は問屋街に転身して、地の利を活かして流通の中心地として賑わいをみせます。現在も明治・大正期に建築された店舗や蔵などが歴史的建造物として点在しています。

-

1636年創に建された英勝寺の境内には、創建当時から現存する建物が数多く残っており、すべて国の重要文化財に指定されています。

-

江ノ島からほど近い場所に位置し、梅の名所として知られています。

-

藤沢橋交差点の近く、国道467号線沿いの高台にあります。通称は帯解観音と呼ばれています。(写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)

-

兄源頼朝の勘気を蒙った義経は、1189年に奥州衣川館で自害しました。首級は腰越で曝されたあと片瀬の浜に捨てられたが、泥にまみれたまま亀に背負われ境川をのぼり藤沢の里にたどり着きました。哀れに思った里人が井戸で首を洗い清め弔うため首塚を作ったと伝えられています。

-

20穴以上からなる大磯町で一番有名な横穴墓群で県指定史跡です。平面形態は、方形・逆台形・フラスコ形・羽子板形などさまざまであり、変化に富んでいます。天井形態は2基(家形・ドーム形)以外はアーチ形。湘南平への自然道に面しています。

-

松が丘ラチエン通り公園は、ドイツ人の貿易商ルドルフ・ラチエン氏の別荘跡地に建てられた公園です。公園内には「ラチエン桜」と名付けられた桜が植えられており、遊び場には複合遊具があります。

-

江戸時代に整備された街道の東海道にある松並木は、当時の旅人の休息の場となり、今も江戸時代の面影を残しています。

-

1253年立教開宗後、日蓮聖人が鎌倉での布教を志し、庵を結ばれたところに当山は開創されました。かの有名な「立正安国論」が執筆されたご法窟(非公開)、暴徒に襲われ一時避難された南面窟、鎌倉での最初の夜を過ごされたという化生窟、硯水取り井戸などの宗教的・歴史的な面だけではなく、四季折々の花々や鎌倉の自然が残る境内、高台の富士見台からは眼下に鎌倉市内が広がり、由比ガ浜や稲村ケ崎、遠くには富士山や伊豆半島まで臨めます。

-

十一面観音を本尊とする、天平六年(734年)に創建された鎌倉最古の寺院です。

-

【※鎌倉文学館は大規模修繕のため、休館しています。】※令和11年度再開予定鎌倉文学館は、昭和11年に竣工した旧前田侯爵家の鎌倉別邸です。大理石の暖炉やステンドクラスなど、往時を偲ばせる部屋で川端康成らゆかり作家の貴重な資料をみることができます。緑あふれる庭園は、春と秋に250株のバラが咲き誇ります。三島由紀夫の小説「春の雪」の別荘は、本館がモデルです。

-

JAさがみの直売所です。寒川を中心に、茅ヶ崎市、藤沢市、海老名市などの農家が愛情込めて育てた、安全・安心そして新鮮な農畜産物が並びます。野菜以外にも、切り花や鉢花が充実しています。他にも寒川町内では、花(スイートピー、シクラメン、カーネーション等)や果物(梨、メロン等)の生産者の直売所があり、新鮮な果物・花を購入いただけます。

-

小説家開高で知られる開高健は1974(昭和49)年に、東京杉並から茅ヶ崎市東海岸南のこの地に移り住み、1989(平成元)年になくなるまでここを拠点に活動を展開しました。その業績や人となりに多くの方々に触れていただくことを目的に、その邸宅を開高健記念館として開設したものです。

-

源氏池の中の島に鎮座しており、現在の御社殿は八幡宮御創建800年(昭和55年)に、文政年間の古図をもとに復元したものです。頼朝公の旗上げにちなみ、源氏の二引きの旗に願いをかける人が大勢います。

-

禅宗寺院の仏像の制作のために奈良からきた慶派の仏師達、その末裔による鎌倉彫の店舗です。

-

この公園は、湧水を利用した流れや池のある自然型公園であり、ゲンジボタルをはじめ、昆虫や植物など様々な生物を観察できる公園です。ホタルの見ごろは5月から6月上旬ぐらいです。お訪ねになる方は、懐中電灯などで明るくしすぎないようにご注意ください。

.jpg)

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)