お出かけスポット検索

神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

条件を指定して絞り込み

-

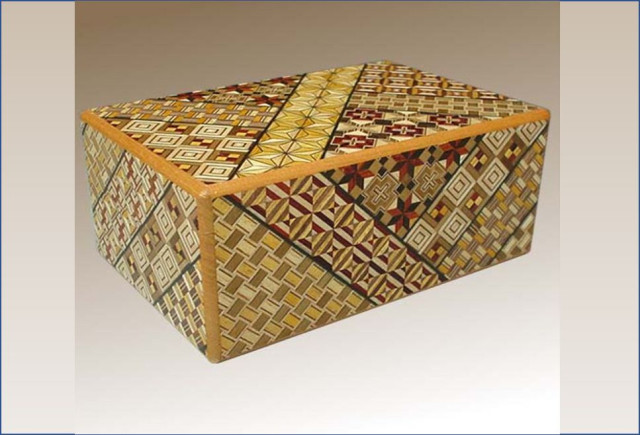

江戸時代から続く箱根の伝統工芸「寄せ木細工」の作品をコレクションし、展示している美術館です。歴史ある技術のすばらしさや細やかな芸術の美しさが分かります。約500の作品を所蔵していて、常に200作品を展示しています。季節ごとの展示品があり、春に出る貴重な「寄木樂人びな」(お雛様)は一見の価値ありです。

-

洋館と和館が一体となった近代和風住宅です。横浜市では、できる限り創建当時の姿に復元し「根岸なつかし公園 旧柳下邸」として一般公開しています。平成14年11月には横浜市指定有形文化財として指定されました。

-

昭和26年、戦後の混乱静まらぬ中、県内の美術家達の要望を受け国内最初の公立近代美術館として、鶴岡八幡宮境内に県立近代美術館が設立された。爾後国内有数の美術館として活動を重ねてきたが、平成28年に借地契約終了をもって閉館。本来ならば更地となって八幡宮に返還される予定のところ、名建築家坂倉準三設計による本館の学術的、美術的価値が評価されその保存が急務となった。協議の結果、建物ごと八幡宮で引き継ぎ、耐震工事等加えた上で、令和元年6月に鎌倉文華館 鶴岡ミュージアムとして開館した。現在では八幡宮の教化活動として歴史、御神宝を紹介するはもとより鎌倉の歴史や魅力、新たな文化を発信する施設となっている。令和2年10月には戦後モダニズムを表象する建築として国指定重要文化財に指定された。今後も地域の宝としての建物の保存と紹介に努めるとともに、鎌倉の新たな文化発信拠点を目指す。

-

⽇本初のLEDドームシステム「DYNAVISION®-LED」によるプラネタリウムドームシアター。星空と全天周映像による「癒し」や「⼼地よさ」を体験できるエンタメ系プラネタリウム。 前方には、限定4席のプレミアムな「プラネットシート」をご用意。宇宙空間に体が浮かぶように身をあずけて新しいプラネタリウムの世界をご堪能下さい。 館内にはカフェとショップも併設。オリジナルのドリンクや軽食は見た目も楽しいものばかり。お好きなメニューを片手にドーム内でより一層の癒しのひと時を。またギフトショップ「Gallery Planetaria」では、星や宇宙をテーマにしたここだけのアイテムを取り揃えています。お土産にはもちろん、ご自身へのプレゼントにも。 ショップ・カフェのみのご利用も可能です。

-

曹洞宗の大本山 歴史を物語る広大な名刹で禅の心に触れる曹洞宗には大本山が二つあります。一つが福井県にある永平寺、もう一つがここ、横浜市にある總持寺です。曹洞宗の二つある大本山のうちの一つ。かつては石川県にありましたが、明治時代の焼失を機に横浜市に移転。人種や性別、年齢や国籍を超え、座禅を通して一つになる「世界禅Challenge」のプロジェクトも行う国際的に開かれた禅苑です。約15万坪の広大な境内は自由参拝が可能。諸堂内も修行僧の説明を聞きながら拝観できます(要事前予約)。宝蔵館「嫡々庵」では寺所蔵の文化財を一般公開。絵画・彫刻・工芸・書跡・古文書と多岐にわたり、重要文化財をはじめ、宗教的・美術的・学術的に重要なものが多く含まれています。自由参加の「月例参禅会」や、毎月一回の「写経の会」もあります。心を落ち着かせて、自己と正面から向きったり、信仰を深めたりする時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

-

創建は推古天皇の御代と伝えられ、大正9年(1920)年に鶴見神社と改称されました。「川崎・横浜間最古の神社」と言われています。

-

豊臣秀吉による小田原攻めに対して北条氏が築いた総構の一部です。小田原城総構の中でも低地部にある遺跡として、貴重なものです。土塁の外側には渋取川を配し、堀としていました。

-

喧騒を 抜けて静寂 秋の庵(いおり)国道沿いの賑やかさを背に一歩足を踏み入れれば、そこには江戸時代の空気がそのまま閉じ込められたような、静謐な時間が流れています。茅葺屋根の門をくぐると迎えてくれるのは、驚くほどの静かさと、手入れの行き届いた庭園。ここは、歌人・西行法師が「心なき 身にもあはれは 知られけり」と、しみじみとした情趣を詠んだ場所と伝えられており、実は「湘南」という言葉が生まれた文化の源流でもあります。 おすすめの過ごし方は、歴史を物語る句碑を眺めながら、ただゆっくりと深呼吸をすること。西行が立ち止まり、心を動かされたであろう庭の陰影に身を委ねるだけで、日々の忙しさで強張った心が不思議と解けていきます。毎年3月の「大磯西行祭」に足を運び、今も大切に守られている言葉の文化に触れるのも、この場所ならではの贅沢な体験です。 さらに、この歴史ある空間を「体験」として楽しめるのも鴫立庵の魅力。趣のある和室は、会議や趣味の集まりのために借りることができ、静寂の中で集中したい時に最適です。また、現在も俳句教室などが開かれており、日本三大俳諧道場という特別な舞台で、自らの言葉を紡ぐという知的な趣味を始めることもできます。 情報の波に疲れたときこそ、大磯の庵へ。先人たちが慈しんだ「あはれ」が息づく風景の中で、心に静かな余白を作ってみませんか。

-

この建物は、実業家で後に東洋大学学長を務めた大倉邦彦により、昭和7年、「大倉精神文化研究所」の本館として創建されました。昭和56年に横浜市が寄贈を受け、大改修のうえ建物の保存を図るとともに、昭和59年に横浜市大倉山記念館として生まれ変わりました。また、平成3年には、近代建築市場に重要な位置を占める建物として、横浜市指定有形文化財に指定されました。普段は市民施設として利用されているため、ホールや集会室の施設は見学できませんが、エントランスなどの共用スペースはご自由にご覧いただけます。ロケ地として人気があり、年間30件を超える映画などの撮影があります。

-

常楽寺の本堂は、江戸時代の元禄頃(1668~1703)に建立されましたが、昭和43年(1968)におこなわれた解体修理の時に、本堂の襖(ふすま)などに「マンガ」の絵を描いたことから「マンガ寺」と呼ばれるようになりました。市の重要歴史記念物に指定されている木造聖観世音菩薩立像、木造釈迦如来坐像及び木造十二神将立像が所蔵されています。

-

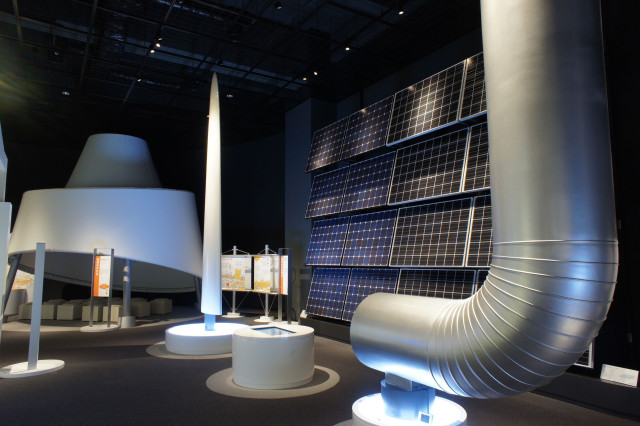

かわさきエコ未来館は「地球温暖化」「再生可能エネルギー」「資源循環」の3つのテーマを中心に、環境保護を楽しく学べる施設です。

-

旧東海道藤沢宿のにぎわいの拠点で、旧東海道6番目の宿場町であった藤沢の歴史や文化に触れ、人々が交流する場として2016年に開館しました。散策の際の休憩のほか、郷土資料の展示、藤沢宿のジオラマや当時の宿場を再現した3DCG体験できます。また、年間を通じて寄席などの催しをお楽しみいただけます。

-

小田原の“なりわい”文化の発信拠点2025年8月、耐震補修工事を経て小田原宿なりわい交流館がリニューアルオープンします。小田原宿なりわい交流館は、かつて東海道の宿場町としてにぎわった小田原のまち並みにたたずむ文化拠点。建物は小田原の典型的な商家の造りである「出桁(だしげた)造り」の旧網問屋を再整備したもので、2022年には国の登録有形文化財にも指定されました。スタッフによる30分まち歩きが毎日開催され、東海道小田原宿の“なりわい”が息づく周辺地域の魅力や周辺のグルメスポット、物販店など小田原の魅力をたっぷり紹介します。

-

丹沢湖記念館はダム建設に伴い建築された施設。丹沢湖の誕生を紹介するビデオ・写真や、丹沢湖近辺から発掘された縄文時代の土器などを展示しています。また、売店では地元の名産品を販売するお土産コーナーも併設しています。三保の家は江戸時代末期の民家を移転復元したもので、水没前の風景の写真なども展示しており、無料で見学することができます。 また休憩所(有料)としても利用できます。

-

茅ヶ崎市美術館は、1998年に開館し、郷土美術館として茅ヶ崎にゆかりのある作品を収蔵しています。企画展では、茅ヶ崎ゆかりの作家や作品を中心に紹介しており、収蔵作品展は、収蔵する2,000点の中から、テーマを設けて展示を行っています。

-

かつてイタリア領事館がおかれたことから「イタリア山」と呼ばれ、水や花々を幾何学的に配したイタリア風の整形花壇がある公園。四季折々の花の彩りや水の流れが織りなす美しい庭園を散策できます。洋館と庭園が絵になるとあって、フォトスポットとしても人気。

-

横浜開港資料館は、江戸時代~大正・昭和初期の横浜に関する資料を約27万点所蔵し展示等で公開しています。この地は約160年前に日米和親条約が結ばれた由緒ある地で、中庭には「ペリー提督横浜上陸図」に描かれている木が先祖であるといわれる「たまくすの木」があります。旧館は1931年建築の旧英国総領事館を活用しています。

-

【※鎌倉文学館は大規模修繕のため、休館しています。】※令和11年度再開予定鎌倉文学館は、昭和11年に竣工した旧前田侯爵家の鎌倉別邸です。大理石の暖炉やステンドクラスなど、往時を偲ばせる部屋で川端康成らゆかり作家の貴重な資料をみることができます。緑あふれる庭園は、春と秋に250株のバラが咲き誇ります。三島由紀夫の小説「春の雪」の別荘は、本館がモデルです。

-

箱根旧街道資料館の隣に位置し、江戸時代に創業以来13代続く茶屋です。自慢の品は、砂糖や添加物を一切使わない自家製甘酒。杵でつき、備長炭で焼いたお餅もとてもやわらかく美味です。天下の嶮(けん)・箱根を旅した往時の人々が味わったその伝統の味に、いまも変わらない茶屋のかやぶき屋根の佇まいが、美味しさを添えます。

-

「美術館自体が一冊の美しい絵本」というコンセプトで建てられた、絵本作家・葉祥明の個人美術館です。初期の作品から水彩画・油彩画・デッサンなど原画を展示しています。広々とした緑の草原と透明感あふれる青空、そしてぽつんと描かれた家や木、人、動物たち…。「空気を描く」と言われたその画風は多くの人の支持を集め、今なお、見る人の心に風を届け、優しい気持ちにしてくれます。 当館ではそれらの原画である作品の数々を約80点常時展示し、1階の常設展示室では年に6回、2階の各部屋では四季折々の作品をご覧頂けます。 お庭には季節ごとに白いアジサイやバラが咲くお庭があり、訪れるお客さまを絵本の世界へと誘います。 美しい原画の数々、言葉の数々を通して疲れた心を癒し、安らぎのひと時を過ごしていただければ幸いです。

-

紅葉と五百羅漢像で人気のスポットで、紅葉を楽しむことができます。また、「東国花の寺百ヶ寺」に数えられる花の多い曹洞宗のお寺で、10月頃にはイワシャジンという紫色の花が美しく咲きます。美しく豊かな自然が広がる仙石の紅葉は、11月に入ると霧が降りることもあることから、草が色づくめずらしい草紅葉も見られます。木々だけでなく、ススキの草原も秋の景色が見ごろです。

-

県指定史跡でもある子母口貝塚は、多摩丘陵で最も古い縄文時代早期後半(約7000年前)の貝塚で「子母口式土器」の標識遺跡としても知られています。貝塚とは古代の人のゴミ捨て場で、当時の人々が捨てた貝殻が積み重なったものでもあります。

-

清水製糸工場は明治時代に創業。天王森泉館は清水製糸場の本館として建設された、横浜市認定歴史的建造物です。

-

「ミツトヨ測定博物館」は、産業の発展を支えた精密測定機器に特化し、その進化の歴史を展示したユニークな専門博物館で「沼田記念館」と「測定機器館」で構成されています。沼田記念館では、1934(昭和9)年のミツトヨ創業以来の歩みと測定機器の進化の歴史を、測定機器館では、世界の長さ測定機機器を中心とした変遷を紹介しています。当博物館の収蔵物は、経済産業省より「近代化産業遺産群」に認定されています。

-

ミューザ川崎シンフォニーホールは「音楽のまち・かわさき」のシンボルとして2004年に開館。ステージを取り囲むように配置されたヴィンヤード(ブドウ畑)型の客席が特徴。国内外の音楽家、オーケストラがその音響を絶賛している。

-

全5階、箱根随一の展示面積を誇る美術館日本・中国・韓国の古代から現代までの絵画や陶磁器を中心に、常時約450点の美術品を展示しています。コレクションの中心をなす、近世・近代の日本画、東アジア(中国・韓国・日本)の陶磁器のほかにも、縄文土器から土偶や埴輪、仏像や仏画など古代・中世の仏教美術品、書跡や、蒔絵、玉器、金属器、ガラス器などの工芸品と、時代や分野の幅はきわめて広く、名品、稀品が揃います。四季折々に変化を見せる庭園や、飲食施設「開化亭」、100%源泉かけ流しの足湯カフェなども楽しめます。

-

神奈川県小田原市にある曹洞宗のお寺で、小田原八福神の1つです。

-

藤沢市に位置する浄土真宗本願寺派(西本願寺)のお寺です。山門を入ってすぐ左の墓所に、旅籠屋を営んでいた小松屋源蔵の墓があり、それを囲むように旅籠に売られてきた飯盛女を手厚く葬った墓があります。(写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)

-

二宮尊徳(金次郎)は、江戸時代の農村改革の指導者です。二宮尊徳生家に隣接する記念館は、彼の生涯や、その教えを学ぶ展示室のほか、会議室や宿泊室を備え、講座、サークル活動等の生涯学習活動の場としてご利用いただけます。

-

ダムや水資源、エネルギーに関する豊富な情報が揃う体験型のアミューズメント施設です。楽しみながら学習するがコンセプトで、ユニークな仕掛けが施されています。

-

毎年7月、2日間にわたり開催される貴船神社の祭礼は勇壮華麗な船祭りとして有名で、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

-

旧加賀藩主前田家で明治8年に建築された、関東で最古の能舞台「染井能舞台」を復元し、平成8年に開館。「敷居の低い能楽堂」を合言葉に、解説付きで初心者にもわかりやすい普及公演や、特色ある企画公演をはじめ、ワークショップなど様々な催しを開催。月1回程度の施設見学会(事前予約制)では、能舞台の歴史や能楽に関する展示、普段見られない楽屋などをスタッフが案内する。※令和6年1月~令和8年6月まで大規模改修工事により休館。

-

「湘南の美術・光」をメインテーマとし、湘南にゆかりのある作品を集めた特集展や企画展などを開催しています。文化・芸術の創造や学びの場として、市民に親しまれています。

-

藤沢市ふじさわ宿交流館では、東海道五十三次や藤沢宿に関する資料の展示やご案内、講座等のイベントも開催しています。藤沢宿は江戸時代に整備された東海道の宿場町です。日本橋から数えて 6 番目の宿場町に位置し、その範囲は遊行寺坂の江戸方見付から京方見付までの間の12里17間(約 1340m)です。時宗総本山である遊行寺を中心に、周辺には往時の面影をしのぶ社寺が多く残されています。また、明治期になると旧藤沢宿地区は問屋街に転身して、地の利を活かして流通の中心地として賑わいをみせます。現在も明治・大正期に建築された店舗や蔵などが歴史的建造物として点在しています。

-

鎌倉幕府の執権であった北条時頼と北条長時によって創建され、長時から始まる赤橋流北条氏の庇護のもと、諸宗兼学の学問寺として発展しました。鎌倉幕府滅亡後は足利尊氏が一時蟄居していた場所としても知られ、その後の関東公方の足利氏とも深い関係を築きました。国重文の阿弥陀三尊像をはじめとする多くの文化財を擁し、境内全域は国史跡に指定されています。

-

久野にある古墳群は、古墳時代の後期に属する高塚式円墳の古墳としては県下有数のもので、120基程度の存在が推定されています。現在は、1号古墳、2号古墳、4号古墳及び15号古墳などが残っており、このうち4号古墳と15分古墳は発掘調査のあと石室を復元していて、一般の見学ができるようになっています。

-

安楽寺(寒川町岡田2-6-1)では毎月第二日曜日(15:00から、5月と8月はお休み)に写経体験をすることができます。椅子席もいくつか用意がありますので、正座が苦手な方も安心してお越しください。当寺は養老年間の建立と伝えられており、本尊大日如来像は平安期の仏像です。古からの祈りの力に包まれてみませんか。

-

廃棄物を適正に処理して、省エネやリサイクルに取り組むクレハ環境の運営する川崎市にある施設。廃棄物の受け入れから、破砕、焼却、また焼却後の残さの処理まで、各工程を見学することができます。

-

小田原城を中心に配された小田原七福神の1つです。周囲にはいくつかの寺院が点在しているので、小田原の歴史的散策を楽しむことができます。

-

神奈川県の水産業の振興を目的として、魚や貝、海洋環境などの研究、水産加工技術の開発などを行っています。見学は自由ですが、来所者への案内や展示内容の説明は行っていません。

.jpg)

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)