お出かけスポット検索

神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

条件を指定して絞り込み

-

真鶴半島先端の海岸線、海のすぐ傍を歩いて行ける約700mの遊歩道です。相模湾の海や三ツ石を見ながらの散策が楽しめます。

-

琴平の地には、1570年頃神明社が祀られていました。その後1826年に香川金刀比羅宮の分霊を勧請神明社と合祀し、旧ご本殿は2007年奥宮を残し、焼失しました。しかし2011年に再建に合わせ花鳥山水画も復元され、時代を伝えています。

-

陸上競技場、硬式野球場、テニスコート、サッカー場、とどろきアリーナなど多数の運動施設があり、陸上競技場はサッカーJリーグ川崎フロンターレのホームスタジアムとなっています。そのため、試合開催日は大勢の人々で賑わいます。また、自然とのふれあいを深める施設も充実しています。(写真提供:photolibrary)

-

国道134号は神奈川県横須賀市から同県中郡大磯町に至る一般国道で、湘南海岸や富士山を眺めることができるスポットです。

-

溝口神社の創建年代は定かではないが、神社の歴史は古く伊勢の神宮でお祀りされている「天照皇大神」をご祭神として川崎市内でも最も尊いお社の一つとして広く崇敬されています。安産・子育て・縁結び・家内安全・厄除けなど様々なご利益で知られ、境内には長寿ケヤキ・親子クスノキ・垂乳根のイチョウなど、家族に関するご神木があり、多くの参詣者で賑わっています。

-

川崎の環境問題に取り組んできた歴史や優れた環境技術を国内外に発信する「川崎市環境総合研究所アーカイブスペース~川崎から世界へ~未来へはばたく環境技術」が、川崎生命科学・環境研究センター(LiSE)1階にあります。映像やタペストリー、タッチパネル、展示物等を通じて、川崎の公害の歴史や環境技術を紹介しています。

-

「八景の棚と河岸段丘」は、相模川を代表する眺望の優れた場所として「相模川八景」に選ばれています。相模川と丹沢山系のパノラマを楽しめます。

-

平塚八幡宮の森とともに中心市街地のオアシスとなっており、桜、バラ、アジサイ、ハギなどの四季折々の花木が楽しめます。広い園内には平和の慰霊塔や戦災復興事業完成記念碑、八幡山の洋館があり、夜照明が入ると、公園全体が夜の街に浮かび上がります。

-

地域の活性化に向けた取組みとして、みんなで守り育む「さと」の風景「吉沢八景」として選定された地。上吉沢の八劔神社から農道を登っていくと、右手に富士 山を背景として扇状の段々畑が広がる風景に出会えます。

-

松原神社は、小田原北条氏(戦国時代)以降、歴代城主が崇敬してきた小田原の総鎮守とされています。

-

富士塚跡は高台に位置しているため、富士山を中心に、右は大山、丹沢山塊、左に箱根連山が一望できます。

-

平成7~8年に台風による高潮の浸水被害があり、平成18年に高潮対策護岸が完成しました。管理用通路は遊歩道として開放され、天気が良ければ、富士山を望むこともできます。道に植えられたヤシの木が異国情緒を醸し出しており、海風を感じながらジョギングや散歩を楽しめます。

-

七沢温泉から日向薬師への途中に位置しており、桜の名所としても知られています。

-

エコ暮らし環境館は資源循環や温暖化対策、自然共生について 楽しく学ぶことができる施設です。定期的に各種イベントも開催しています。

-

2008年に横浜初の猫カフェとしてオープンしました。アクセスのよさや、横浜中華街、横浜スタジアムなどの沢山の観光名所のひとつとして遠方や海外からのお客様も多くご来店されます。猫ルームとカフェスペースを厳密に区分けし、ゆったりとした猫とお茶の時間が楽しめます。猫ルームは、50㎡と十分な広さがあり、常時30匹近くの猫とのびのびと遊べる空間になっています。

-

小田原の“なりわい”文化の発信拠点2025年8月、耐震補修工事を経て小田原宿なりわい交流館がリニューアルオープンします。小田原宿なりわい交流館は、かつて東海道の宿場町としてにぎわった小田原のまち並みにたたずむ文化拠点。建物は小田原の典型的な商家の造りである「出桁(だしげた)造り」の旧網問屋を再整備したもので、2022年には国の登録有形文化財にも指定されました。スタッフによる30分まち歩きが毎日開催され、東海道小田原宿の“なりわい”が息づく周辺地域の魅力や周辺のグルメスポット、物販店など小田原の魅力をたっぷり紹介します。

-

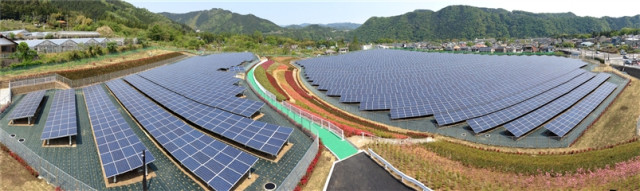

太陽光発電設備を中心としたスポットです。周辺には、ツツジ庭園をはじめ、芝の遊歩道や展望広場など自由見学が可能です。また、電気自動車用急速充電器も設置され、無料で利用が出来ます。「クルパネくん」という太陽光発電の設備や説明パネル、防災機能付き太陽光発電設備などもあり、小さな子どもから大人まで、楽しんだり学んだり出来ます。電気について、環境について、親子で考えるきっかけになりそうなスポットです。

-

象の鼻テラスは、横浜市・開港150周年事業として、2009年6月2日に開館しました。横浜港発祥の地を、横浜の歴史と未来をつなぐ象徴的な空間として整備した象の鼻パーク内に、アートスペースを兼ね備えたレストハウス(休憩所)として、横浜市が推進する新たな都市ビジョン「文化芸術創造都市クリエイティブシティ・ヨコハマ」を推進する文化観光交流拠点の一つです。開港当時から異文化と日本文化がこの土地で出会ってきたように、象の鼻テラスは、さまざまな人や文化が出会い、つながり、新たな文化を生む場所を目指し、アート、パフォーミングアーツ、音楽など多ジャンルの文化プログラムを随時開催しています。併設した象の鼻カフェでは、文化プログラムに連動したメニューの提供などを行っています。

-

レトロな温泉地の特徴を活かした商店会で箱根の中心にありながら通過地点になりがちな商店会が「さんぼを核としたまちおこし」をテーマに、商店会のメンバーがガイドとなる「宮ノ下さんぽ」等のイベント、「セピアコレクション」、「森の読書室」などの試みを行っています。

-

四季折々の花々と河童に心安らぐお寺「花のお寺」「河童のお寺」として親しまれる常泉寺。境内には一年中四季析々の花々が咲き誇ります。 特に春の「みつまた」と秋の「白い彼岸花」が有名。みつまたは3月上旬から中旬頃、彼岸花は9月中旬から下旬に見頃を迎えます。山内には大小合わせて約300体以上の河童さまがあちらこちらに配置され、花々とともに参拝者を楽しませています。

-

水無川の上流にある湧水です。県立秦野戸川公園から市道52号を戸沢方面に進んだところにあります。竜神の泉は、水汲み場より50m程度上流の山腹に、竜の形をした岩があることから、水をつかさどる「竜神」が宿ると伝えられる場所です。昔から行者や猟師などが喉を潤し、一息ついた泉として知られています。

-

大山ケーブルカーの中間駅である大山寺駅では、ケーブルカーの2つの車両がちょうどすれ違う様子を見ることができます。すれ違う様子は、2つの車両がキスをするように見えることから、二人が出会う恋人達の聖地として人気です。

-

夢未市は、厚木市・清川村で生産された新鮮で安全・安心な農畜産物が買えるJAあつぎのファーマーズマーケット。野菜や肉をはじめ、手作りの加工品や手芸品、野菜や花の苗など、さまざまな商品を販売しています。

-

町内の神輿が集結する「さむかわ神輿まつり」や、山の日に開催される「さむかわ夏祭」など、様々なイベントが行われている公園です。クリスマスが近くなると、寒川駅前公園にはイルミネーションが点灯し、寒い冬を温かい光が飾ります。

-

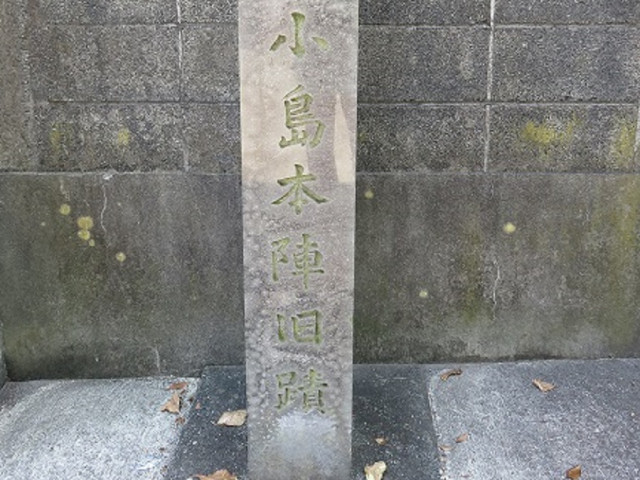

名所の多い宿場町として、江戸時代大いににぎわった大磯宿。約1.3kmの道筋に、66軒の旅籠と小島・尾上・石井の3つの本陣が置かれました。

-

石原慎太郎の小説「太陽の季節」芥川賞受賞50周年で建てられた記念碑です。年間を通じてマリンスポーツが盛んな逗子海岸は「太陽が生まれたハーフマイルビーチ」と呼ばれており、この記念碑は逗子海岸のシンボルになっています。

-

およそ20,000株ともいわれるいろいろな色のヒガンバナが、大きく分けて2か所に植えられています。

-

緑豊かな園内からは、丹沢・大山の山並みが一望でき、季節を通じて様々な遊びが楽しめます。また、災害時には2万人が避難可能な防災設備が整備されています。

-

縁結びや厄除け祈願で知られる神社です。県指定無形民俗文化財「お馬流し」神事の展示館があります。

-

横浜市中区にある、巨大な一本桜がシンボルの公園です。公園名は、惜しくも関東大震災で崩れてしまった百一段の階段、通称「百段」に由来します。

-

箱根の自然の中、安らぎの時をお届けする湯本富士屋ホテル。ハイグレードな施設を誇る大コンベンションホールや温泉が魅力です。温泉地でありながら都心からほど近い箱根の玄関口、箱根湯本駅より徒歩3分の立地。新宿から乗り換えなしのロマンスカーでは 85 分で到着します。

-

パイロットコーポレーションでは、大正15年(1926年)より、日本が世界に誇る伝統工芸のひとつ、蒔絵を施した高級万年筆を欧米で展開。後に人間国宝となる蒔絵師・松田権六氏を中心とした蒔絵師グループ「國光會(こっこうかい)」を結成し、日本古来の蒔絵の技をおよそ100年にわたり守り続けています。旧第二海軍火薬廠として使用されていた平塚近代史の遺構である大正時代に建てられた煉瓦造りの建物を改装し、蒔絵万年筆の歴史と漆芸作品を展示しています。事前予約制:電話:0463-35-7069(平日10:00~16:00)

-

山北町中川の箒沢集落の入り口付近にある国指定天然記念物に指定されている箒杉。この箒杉は、県下の巨樹として有数の木であり、胸高約12m、根廻り約18m、高さ約45mの大きさで、推定樹齢も県下最高齢の約2,000年とされています。

-

山の名前は、山の形が鍋を逆さにしたようなものであることや、山頂の北側に鍋割沢という沢があるからという説があります。ブナの木々が美しい、標高 1272.5mの山です。山頂までは森の中を歩きますので、眺望は木々の間から眺めるからだけとなりますが、山頂からの眺めは秦野市街のみならず、西丹沢から富士山まで一望できます。

-

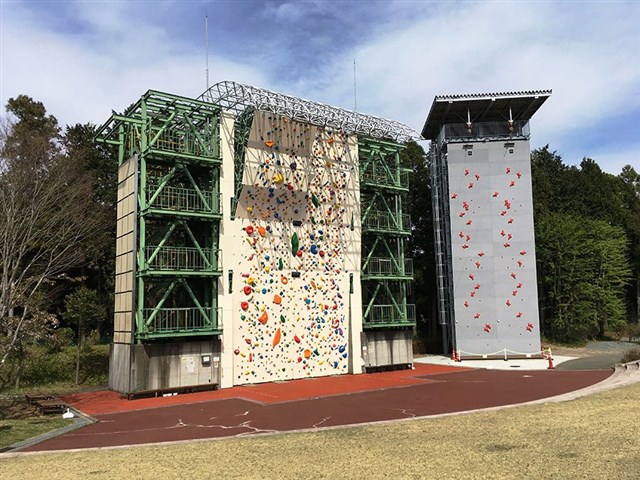

山岳スポーツセンターは、表丹沢の玄関口、水無川河畔の県立秦野戸川公園内にあり、登山や自然に親しむ活動の拠点として利用されています。神奈川県スポーツ局の施設で、登山、合宿、研修会、クライミング、懇親会、その他レクリエーション活動などに、誰でも利用できます。登山前の集合場所や公園グラウンド利用後の休憩などとして立ち寄るのもいいでしょう。客室数 12室(洋室 6室、和室 6室)

-

名水百選の中で全国1位に選ばれた「おいしい秦野の水 ‐丹沢の雫‐」が味わえるお店です。●住所:神奈川県秦野市栄町 9-14 市立さかえちょう公園内

-

ここでしか見られない!自然海岸に咲く貴重な花々天神島臨海自然教育園には多くの海浜植物や海岸動物が生育・生息しています。三浦半島に残された数少ない自然海岸の一つです。南方系海浜植物であるハマオモト(ハマユウ)の自生地があり、夏に咲く白い花の美しさに目を奪われます。同じ時期に黄色い花を咲かせるハイビスカスの仲間、ハマボウも見逃せません。神奈川県内でも希少で、その群落は自然の神秘を感じさせます。富士山や伊豆半島、伊豆大島を望む景勝地でもあり、神奈川県の天然記念物及び名勝に指定されています。自然の息吹を感じるひとときを過ごしてみてください。

-

様々な種類のツツジが次々と咲き誇る花の名所「あつぎつつじの丘公園」は、4月中旬から5月上旬にかけて約52,200本のツツジが開花する県内最大級のツツジの名所。ヤマツツジやキリシマツツジから始まり、ヒラドツツジ、アケボノツツジ、リュウキュウツツジ、オオムラサキツツジが次々と開花し、赤、白、ピンクなどの色とりどりのツツジを鑑賞することができます。一面に広がるツツジの中には散策道が整備されているので、まるでツツジの絨毯の中を歩いているような雰囲気。ツツジの香りに包まれながら、散策を楽しんでみてはいかが。

-

鈴鹿明神社東側の段丘下にある龍源院の裏手から湧き出す湧水。この湧水は、近くの鈴鹿明神社から縄文後期の遺跡が発掘され、この遺跡の水場が龍源院湧水のみであることから、鈴鹿遺跡の住人が生活用水として利用していたといわれています。明治24年頃から第二次世界大戦頃までは、わさび田として利用されており、現在もその名残をとどめています。また、明治35年以降には、養蚕で得た生糸の撚糸(ねんし)器具や、精米器具を動かすための水車の動力源としても利用されていました。

-

横浜中華街 徒歩0分、異国情緒を満喫できるローズホテル横浜「WorldHotels™」のメンバー ローズホテル横浜は、元町・中華街駅より徒歩5分。みなとみらい21地区はもちろん、東京都内へは20分、また羽田空港へのバスはホテル正面からご利用可能なため、観光やビジネスでのご利用にも最適なホテルです。 客室はスタイリッシュな内装で、全てのツインルームにおいてセミダブルベッドでご用意。ホテルステイをゆったりとお寛ぎいただけます。 館内には中華料理や鉄板焼、カジュアルフレンチレストランをご用意。またご宴会場は、最適な機能と設備を誇る格式高い大念会場のザ・グランドローズボールルームから、オリエンタルな空間で寛げる中宴会場、小宴会場まで。ご要望に合わせ多目的にご利用いただけます。(大宴会場は着席スタイルで500名、立食スタイル1,000名に対応。) ホテル2階コリドー(廊下)では、横浜中華街の160年余りの歴史がご覧いただける「ホテル de ミュージアム 横浜中華街 歴史回廊」を常設の展示スペースとしてご案内しております。また夏季には、ご宿泊のお客様・デイユースご利用の方限定(別途有料)でご利用いただける屋上プールがオープン。横浜中華街にいながらもリゾート気分を味わうこともできます。

1362②.jpg)

1984②_観光資源画像.jpg)

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)