お出かけスポット検索

神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

条件を指定して絞り込み

-

「麦の穂を たよりにつかむ 別れかな」、歌人松尾芭蕉が故郷伊賀に向かう際に見送りにきた門人との別れを惜しみ、この八丁畷の地で読んだ句です。芭蕉が句を詠んだ地に建てられた句碑は少なく、大変貴重なものとされています。

-

古墳の周溝は道路によって削られていますが、現状で直径17.5m、高さ3.7mの円墳です。橘樹神社の社伝によると、ヤマトタケルノミコトが東征のさいに、荒れる海に身を投じた后のオトタチバナヒメの衣と冠がこの地に流れつき、それをヒメの代わりとして、古墳に埋葬したと言われています。

-

園内には縄文集落の雰囲気を再現し、土葺きと笹葺きの竪穴住居2棟を復元しているほか、周辺には竪穴住居廃絶後の窪地なども復元しています。また、集落の終末期に登場する敷石住居のレプリカも屋外展示しています。公園内の管理棟には小スペースながら勝坂遺跡出土品やパネルの展示を行っています。

-

五穀豊穣・商売繁盛、地域安全、家内安全などのご利益があるとされています。

-

丹沢の峠、いより峠にある不動明王は、以前は道標の役割があったと言われています。

-

明治時代の小田原出身の詩人、井上康文の「梅」の一節が刻まれた石碑です。

-

源氏池の中の島に鎮座しており、現在の御社殿は八幡宮御創建800年(昭和55年)に、文政年間の古図をもとに復元したものです。頼朝公の旗上げにちなみ、源氏の二引きの旗に願いをかける人が大勢います。

-

南湖院は、旧結核療養施設として明治期から本市の発展に大きな影響を与えた施設で、その価値を後世に残すため一部を「太陽の郷庭園」として一般公開しています。明治時代の木造の洋風建築や、噴水のある丸池も情緒のある景色ですが、庭園の西側から見える富士山の景色は「関東の富士見百景」に選定されるほどの美しさです。晴れた日に景色を楽しみながらゆったりと散策するのがおすすめです。

-

初代歌川広重によって描かれた「東海道五拾三次 大磯・虎ヶ雨」の浮世絵はこのあたりの眺めと言われ、悲恋の涙を表す雨と松並木が描かれています。

-

徳道上人、行基菩薩が開いたと伝わる古刹で、坂東三十三観音霊場の第二番札所です。脇に泉鏡花の句碑が立つ山門をくぐると、左手に本尊の十一面観音を安置する本堂が建っています。そこから130段もの石段を上がった高台に古観音堂があり、最高の展望が楽しめます。

-

1947年創立。外国人居留地の英国人教会から始まりました。英国教会(国教会/聖公会)の流れをくむ日本聖公会の教会です。

-

早野にある戒翁寺近くの御堂山(おどやま)に造立されている、土地の人から「殿様の墓」といわれる石造五輪塔(ごりんとう)です。

-

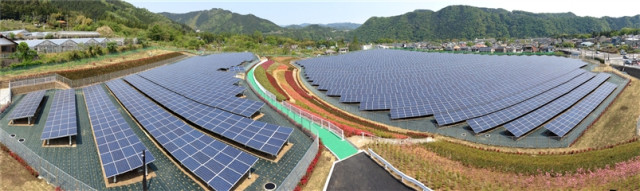

2011年に稼働が開始され、約10万枚の太陽光パネルによる最大出力は2万KWです。見学ツアーはエコ未来館発で行われており、羽田空港からの離発着風景も圧巻です。

-

「NHKみんなのうた」をはじめ、子供たちに向けた愛情あふれる作品で知られる小黒恵子氏の楽曲数やレコードなどが展示されています。

-

水吞み地蔵は、浅間山林道を進み、いより峠の手前にあります。

-

みなとみらい線新高島駅構内地下1Fの、展示室と倉庫からなる約1,500平米のスペース。BankART1929の中核的な施設として、展覧会、ショップ、カフェ、パブ、スクール等、が運用されている。

-

龍源院北側の段丘下から湧き出す湧水。昔から周辺6世帯の井戸水に代わる大切な生活用水とともに、非常用の防火用水としても、昭和31年に水道が引かれるまで利用されてきました。また、大正初期頃から終戦頃までの約30年間、関係者が共同組織をつくり、湧き出し口下の土地45坪程を龍源院から借りて開墾し、わさびの栽培をしていたといわれています。

-

野島公園内にある旧伊藤博文金沢別邸は、初代内閣総理大臣を務めた伊藤博文により、明治31(1898)年に建てられた茅葺屋根の建物です。八景島や海を望む場所にあります。

-

三浦七福神の一つ長安寿老人が祀られており、海上安全の守護神とされています。

-

別名、惣左衛門本陣と言われた181坪の建物で、幕末には14代将軍家茂が京に上る際に宿泊しました。明治23年(1890年)、詩人 佐藤惣之助がこの家で生まれ、大正から戦前にかけて活躍しました。

-

横須賀市にある「湘南妙義」の別名をもつ山、鷹取山に彫られた巨大な弥勒菩薩尊像です。横須賀市在住の彫刻家、藤島茂氏が昭和35年から約1年かけて製作しました。像高は約8m、像幅約4.5mです。

-

北条氏の四代・氏政と弟の氏照の墓所がある場所には、「幸せの鈴」を手に願掛けをする人が後を絶えません。幸せのパワーに満ちたスポットとして地元に知られています。(写真提供:photolibrary)

-

浄発願寺は木食遊行の開祖弾誓上人により開かれた天台宗弾誓派総本山です。

-

太陽光発電設備を中心としたスポットです。周辺には、ツツジ庭園をはじめ、芝の遊歩道や展望広場など自由見学が可能です。また、電気自動車用急速充電器も設置され、無料で利用が出来ます。「クルパネくん」という太陽光発電の設備や説明パネル、防災機能付き太陽光発電設備などもあり、小さな子どもから大人まで、楽しんだり学んだり出来ます。電気について、環境について、親子で考えるきっかけになりそうなスポットです。

-

戦国時代に開山された曹洞宗(禅宗)の寺院です。江戸時代中期に建立された山門は寄地区で現存する最古の木造建築といわれています。江戸末期には寺子屋、明治初期には寄小学校の前身としての役割も担い、昭和の戦時中には多くの疎開児童も受入れる等 寄の地域社会とあゆみを共にしてきました。丁寧に掃き清められた境内に立つと、長い歴史を深く感じます。

-

境内には鎌倉時代の海老名氏一族の国分季頼が国分尼寺に寄進した銅鐘や海老名に伝わる昔話「尼の泣水」に縁のある如意輪観音像が境内に安置されています。銅鐘は国指定の重要文化財となっています。

-

当麻は古くからの交通の要所で、昭和橋のたもとには、対岸の依知と結ぶ渡し船がありました。特に大山参りが盛んになってからは、当麻の渡しを利用する人が増え、当麻は宿場としてもにぎわいました。

-

日本におけるアイスクリームは、1869(明治2)年に馬車道通りにて町田房造が氷水天を開業し、そこで売られた「あいすくりん」が始まりと言われています。「太陽の母子」は、1976(昭和51)年にアイスクリーム発祥記念像として設置されました。

-

藤沢市ふじさわ宿交流館では、東海道五十三次や藤沢宿に関する資料の展示やご案内、講座等のイベントも開催しています。藤沢宿は江戸時代に整備された東海道の宿場町です。日本橋から数えて 6 番目の宿場町に位置し、その範囲は遊行寺坂の江戸方見付から京方見付までの間の12里17間(約 1340m)です。時宗総本山である遊行寺を中心に、周辺には往時の面影をしのぶ社寺が多く残されています。また、明治期になると旧藤沢宿地区は問屋街に転身して、地の利を活かして流通の中心地として賑わいをみせます。現在も明治・大正期に建築された店舗や蔵などが歴史的建造物として点在しています。

-

石観音堂は、寛文5年(1665年)に明長寺の僧弁融によって開かれた天台宗明長寺の境外の仏堂で、本尊は石造りの如意輪観世音菩薩です。

-

横浜の開港以来外国人を狙った殺傷事件が多発したことを理由に、不審な浪士等を取り締まるために設置された関所跡です。(写真提供:photolibrary)

-

三崎の昭和の暮らしが展示されています。また、三崎出身の作曲家・小村三千三コーナーには貴重な直筆の楽譜もあります。ユネスコ無形文化遺産・国指定重要無形民俗文化財であるチャッキラコの資料も見ることができます。

-

約700年前、鎌倉時代から室町時代前期にかけて数多くの石仏や石塔が造られました。これら石仏・石塔の多くは、中世の地蔵信仰を物語る遺物として国の重要文化財に指定され、また、周辺一帯も同様に国の史跡に指定されています。(写真提供:photolibrary)

-

藤沢市に位置する時宗の寺院です。現在の本堂は平成3年に落成したものです。(写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)

-

親鸞聖人の門弟 信楽房(しんぎょうぼう)が開基の寺。親鸞聖人の子 善鸞が東寺を聖人の旧跡と慕って滞在し、当地で往生したといい、墓所があります。

-

下鶴間ふるさと館には、市指定重要文化財の旧小倉家住宅の母屋と土蔵が復元されています。母屋は安政3年(1856)に建築されたもので、宿場の商家建築として県内でも数少ない建物です。

-

800年以上の歴史を持つ寺。坐禅と写経は都合の良い日時に予約ができ、初めての体験者も丁寧に指導してくれます。英語での坐禅の解説が可能です。

-

明治時代に三井財閥当主が別荘を構えていたこの土地には、全国の有名な古寺社の古材を用いて建てられた「城山荘」を始めとして、日本庭園、国宝の茶室などが点在していました。今では、豊かな自然や文化に囲まれた公園として整備されており、やすらぎ、憩いの場として多くの人に親しまれています。

-

伝えでは源氏ゆかりの神社と言われています。初卯祭では的・弓矢・藁で大蛇を作り、歩射が行われます。例大祭では市の無形文化財に指定されている禰宜舞が披露されます。

2052①_観光資源.jpg)

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)